Blog

-

Wie werden Schlossgarten und Eversten Holz von wem genutzt?

11. März 2024- Interview

Wie werden Schlossgarten und Eversten Holz von wem genutzt?

27. Juni 2023

Interview mit Klimaoasen-Projektleitung Saskia Benthack

Die Kommunikation des Projekts „Klimaoasen Oldenburg“ startete 2022 mit Pop-Up Veranstaltungen im temporären Dialograum im Gleispark. In diesem Jahr haben sich daraus Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen in vielseitigen Veranstaltungsformaten entwickelt. Das Ziel: Mit Oldenburgs Bürger:innen über Schlossgarten und Eversten Holz in den Austausch kommen, erfahren, was beide Orte für sie bedeuten und welche Nutzungsansprüche sie an die Denkmäler stellen und dabei Sensibilisierung für die Wichtigkeit der beiden Ökosysteme und deren Naturprozesse steigern. Projektleiterin Saskia Benthack entwickelt diese Formate mit dem Ziel, Aufmerksamkeit für die Projektthemen zu generieren und evaluierte Daten während der Laufzeit von Klimaoasen Oldenburg für geplante Konzepte zu nutzen. Im Interview erzählt sie, wie diese Forschung aussieht und wie man sich beteiligen kann.

Frage: Saskia, du leitest nicht nur das Projekt Klimaoasen Oldenburg mit all seinen beteiligten Institutionen und vielen kleinen und großen Baustellen, sondern du führst auch eine Forschung und Evaluation durch. Kannst du erzählen, worum es genau geht?

Saskia: Klimaoasen Oldenburg hat nicht nur das Ziel, mit baulichen Anpassungsmaßnahmen die ökologische Widerstandsfähigkeit im Schlossgarten und im Eversten Holz zu erhöhen. Als Museum in der Verantwortung für ein innovatives Pilotprojekt haben wir auch das Ziel, einen Dialog mit den Bürger:innen zu führen, um von ihnen zu erfahren, wie ihr Verhältnis zu der Natur und den beiden Landesliegenschaften ist. Vor allem interessieren mich das Nutzungsverhalten und der Ausbau einer Koexistenz von Natur und Mensch, bei dem keine Partei auf der Strecke bleibt. Die Daten sind relevant für geplante Hands-On-Stationen, welche die Projektergebnisse langfristig vor kommunizieren sollen und dabei Wünsche hinsichtlich der Erholungsentwicklung jener Orte einbeziehen. Schon in der Milieustudie der Universität Oldenburg, die 2022 im Eversten Holz durchgeführt wurde, haben sich die Studierenden mit dem Thema Nutzung auseinandergesetzt. Welche Gruppen nutzen die Orte wofür? Wie können sowohl die Menschen untereinander als auch gegenüber der Natur mehr Verantwortung für die jeweiligen Bedürfnisse entwickeln? Auch ist spannend zu erfahren, ob es Knotenpunkte für Konflikte gibt, die durch konzeptionelle Bestandteile thematisiert und bestenfalls aufgelockert werden können.

Frage: Sicherlich gibt es da unterschiedliche Meinungen.

Saskia: Genau. Und deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen unser Gesprächsangebot annehmen und sich mit uns austauschen. Uns interessieren die Sichtweisen und Erfahren aller Oldenburger:innen, nicht ausschließlich von den Anwohner:innen der Denkmäler. Die Orte werden vielfältig und divers genutzt, alle Personen sind gefragt. Dabei spielen sowohl Nutzungsarten generell als auch Generationenkonflikte eine Rolle.

Frage: Wie genau kann man mitmachen?

Saskia: Zum einen haben wir eine Online-Umfrage gestartet. Sie ist auf unserer Website unter dem Menüpunkt „Mach mit!“ ganz einfach zu erreichen. Die Umfrage dauert fünf bis zehn Minuten und man muss sich auch nirgends registrieren, um mitzumachen. Zum anderen gibt es natürlich unsere Veranstaltungsformate. Dort kann man die Umfrage teilweise auch analog ausfüllen.

Frage: Welche Fragen kommen in der Umfrage vor?

Saskia: Wir starten ganz allgemein mit der Frage, welchen Stellenwert Natur in Oldenburg für dich hat. Es ist interessant, die Antworten von Naturliebhaber:innen zu lesen und auch von denen, die eher wenig Bezug zur Natur haben und die Orte ganz anders schätzen. Einordnungen zu Klimathemen, zum Beispiel, was man mit Biodiversität verbindet oder was die eigenen Gedanken zum Klimawandel sind, sollen Aufschluss geben, welche Bereiche dieses facettenreichen Themas interessant für Oldenburger:innen sind. Der Schwerpunkt liegt aber hier bei „Nutzung und Erholung“ und uns interessieren die schönsten Erlebnisse an beiden oder einem der Orte, was für eine emotionale Bindung da herrscht und ganz konkret, wofür die Orte genutzt werden. Unter anderem kannst du hier auch deine Wünsche äußern! Schonmal drüber nachgedacht, was du den Orten hinzufügen würdest, wenn du könntest? Wir können nicht alles umsetzen, es geht am Ende um Anregungen für die Zukunft.

Frage: Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, um teilzunehmen?

Saskia: Wir haben dieses Jahr eine Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen im Angebot. Einige Termine sind schon vorbei, aber wir haben noch viele weitere parat. Wir bieten Führungen an, bei denen es auch einen Austausch mit allen Teilnehmenden gibt. Im Round Table kann man ebenfalls Ideen einbringen und mehr zu der Umsetzung der baulichen Anpassungsmaßnahmen erfahren. Das aktivste Format ist aber sicherlich das Labor.

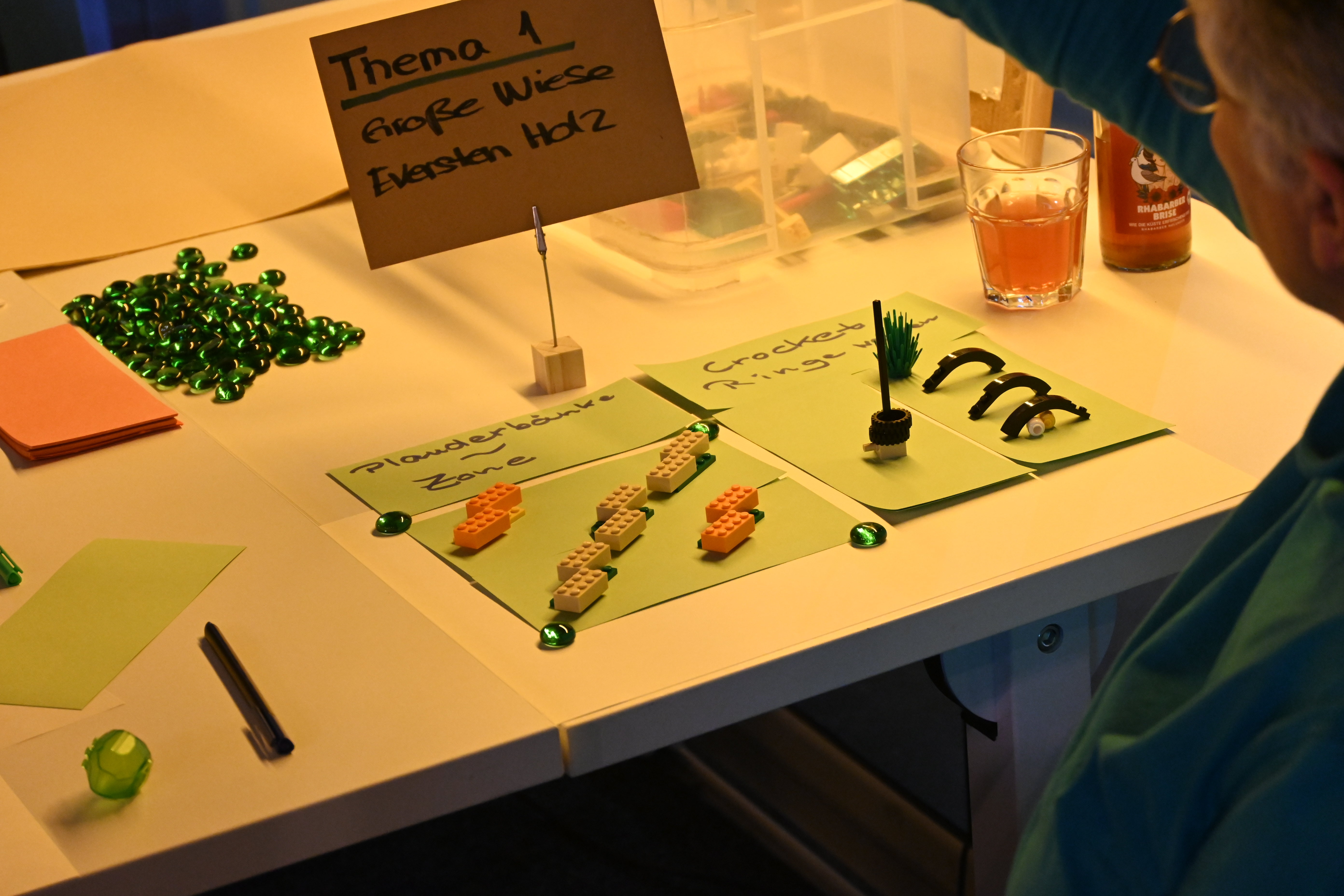

Eine Arbeitsstation im Klimaoasen Labor. Kreativ setzen sich die Teilnehmenden mit Fragestellungen zu Schlossgarten und Eversten Holz auseinander. Frage: Was wird im Labor gemacht?

Saskia: Es gibt insgesamt vier Termine, zwei sind schon gewesen. Wir haben im ersten Labor darüber gesprochen, was eigentlich eine Klimaanpassung von denkmalgeschützten Räumen bedeutet und welche Rolle wir selbst darin spielen. Das war das Oberthema. Ich habe zuerst das Projekt und seine Ziele erläutert und kam dann über kreative und dialogische Formate in den Austausch mit den Teilnehmenden. Wir haben zum Beispiel mit sogenannten Emotion Cards gearbeitet, das sind Bilder, die man danach auswählt, was man mit Schlossgarten und Eversten Holz verbindet. Einige interessante Dinge kamen dabei hervor, wie Müllproblematiken und der Grad an Erholungsfaktoren, die die beiden Orte bieten. Wir haben dann viel diskutiert und über Lösungsstrategien und Weiterentwicklungen der Orte nachgedacht. Auch in der zweiten Veranstaltung, in der es darum ging, wie die Bedürfnisse von Mensch und Natur besser zusammenkommen, gab es unterschiedliche Auffassungen. Einige sagen, dass es eine Begrenzung geben sollte und Menschen im Eversten Holz nicht mehr abseits der Wege laufen dürfen, um Flora und Fauna zu schützen. Andere sind dagegen, da es die Bewegungsfreiheit einschränkt. Die großen politischen Diskussionen über Klimaschutz gibt es also auch im Kleinen bei uns.

Frage: Und welche Themen stehen für die nächsten Labore an?

Saskia: Das Thema Wege und Leitsystem werden wir im nächsten Labor weiter vertiefen. Wir sprechen im dritten Labor (29. Juni um 18 Uhr im CORE) konkret über das Thema Bewegung und Wege im Eversten Holz. Wegeführung, Zonen für bestimmte Bedürfnisse, Orientierung – die Teilnehmenden können daran mitarbeiten herauszufinden, inwiefern es sinnig ist ein neues System zu schaffen, in das die verschiedenen Nutzungsverhalten und -wünsche einfließen können und das den Ort weiterentwickelt. Deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen teilnehmen. Die vierte und letzte Laborveranstaltung (3. August um 16 Uhr) findet dann direkt im Eversten Holz statt. Wir versuchen uns da nochmal an einer direkten Kontaktaufnahme mit der Natur und schauen auf die erarbeiteten Themen aus den Laborformaten. Im Eversten Holz wollen wir gemeinsam mit allen Sinnen erleben, was das Baden in der Natur in Körper und Geist bewirken und welche Orte dafür besonders geeignet sind. Denn auch das sind wichtige Elemente, die Klima- und damit Umweltschutz so dringend machen: Die Wahrnehmung und die Rücksicht auf urbanes Grün sind eine wichtige Grundlage für mehr Schutz dieser Orte. Tun wir nichts, nehmen wir uns selbst wichtige Erholungsgebiete weg, die gerade in einer immer hektischer werdenden Stadt so sehr gebraucht werden und so wichtig für Naturprozesse und dem Schutz von Biodiversität sind.

Eine Führung im Eversten Holz mit Chioma Ndukwe. Frage: Was ist mit anderen Veranstaltungen?

Saskia: Wie gesagt, wir veranstalten Führungen im Eversten Holz und auch einen Round Table. Die Führungen vermitteln in erster Linie Wissen über Schlossgarten, Eversten Holz, Klimawandel, Biodiversität und so weiter. Der Round Table richtet sich an alle, die sich über das Projekt und die konkreten Ziele sowie den Stand der Dinge informieren wollen. Das ist eine offene Runde, in der auch Ideen besprochen werden können, die ich mitnehme in die Lenkungsrunde. Außerdem gibt es noch das Klima-Kino im cine k. Da weiten wir den Blick auf den weltweiten Klimawandel, globale Zusammenhänge und die Auswirkungen auf verschiedene Kontinente. Wir zeigen Dokumentationen aus der ganzen Welt und hinterher gibt es dann immer eine Podiumsdiskussion mit dem Publikum über den Film. Immer wieder tauchen auch Vergleiche zu den Klimaoasen-Themen in Oldenburg auf. Am 13. August gibt es außerdem das Klima-Festival hinter der Kulturetage. Dort kommen dann verschiedene Akteur:innen vorbei und informieren über ihre Arbeit, vor allem zum Thema Klima und Mobilität. Das Motto ist „Gemeinsam Richtung Zukunft“. Auch hier wird ein Film gezeigt, nämlich „Bikes vs. Cars“ aus Schweden, kostenlos und open air.

Frage: Wird es weitere Veranstaltungen geben?

Saskia: Ja, mit Sicherheit. Die kommen auch mal ganz spontan dazu. Im Hintergrund planen wir fleißig und werden sicherlich hier und da auch überraschend auftauchen. Deshalb sollte man sich immer informieren über unsere Website und über unseren Instagram-Kanal @klimaoasen.oldenburg.

-

Beteiligung der Universität Oldenburg am Projekt Klimaoasen Oldenburg – Interview mit Prof. Dr. Dirk Albach

21. Mai 2024- Interview

Beteiligung der Universität Oldenburg am Projekt Klimaoasen Oldenburg – Interview mit Prof. Dr. Dirk Albach

18. März 2024

Prof. Dr. Dirk Albach. Foto: Universität Oldenburg Ein wichtiger Kooperationspartner des Projekts „Klimaoasen Oldenburg“ ist die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, deren Institut für Biologie und Umweltwissenschaften die baulichen Vorhaben sowie umweltpädagogische Themen durch wissenschaftliche Forschung im Bereich Naturschutz begleitet. Verantwortlich für die umweltwissenschaftliche Begleitforschung und beratendes Mitglied der Lenkungsrunde für alle biologischen und ökologischen Fragestellungen, ist Prof. Dr. Dirk Albach – Leiter der AG Biodiversität und Evolution der Pflanzen der Universität Oldenburg sowie Direktor des Botanischen Gartens. In einem Interview erklärt er, wie die universitäre Forschung aufgestellt ist.

Frage: In wie fern und mit welchen Forschungsvorhaben ist das Institut für Biologie und Umweltwissenschaften der Universität Oldenburg am Projekt „Klimaoasen Oldenburg“ beteiligt?

Prof. Dr. Dirk Albach: Bei der ökologischen Begleitforschung zum Projekt „Klimaoasen Oldenburg“ geht es im Wesentlichen darum, die Ökologie des Eversten Holzes zu analysieren, d.h. sie zu beobachten, dokumentieren und zu bewerten. Dies war auch zentrales Thema der Milieustudie 2022, die von uns im Eversten Holz durchgeführt wurde. Mit den geplanten Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen von „Klimaoasen Oldenburg“ hat das Projekt die Relevanz geschaffen, eine solche Studie durchzuführen und weitere ökologische Daten zu erheben. Untersuchungen zu Amphibien waren bereits vorhanden, es fehlten bis zu dem Zeitpunkt jedoch Untersuchungen zu Wasserinsekten und Mikroorganismen der Pferdetränke. Diese wurden nach der Milieustudie ergänzt, um Aufschluss über das tierische Leben in der Pferdetränke zu erlangen.

Nach Beendigung der Entschlammungsarbeiten an der Pferdetränke wird es experimentelle Pflanzungen zur naturnahen Uferbepflanzung der Pferdetränke geben. In diesem Rahmen werden auch weitere Untersuchungen von Wasserlebewesen durchgeführt, die Aufschluss über die Veränderung der Wasserqualität geben.

Ein Ziel von „Klimaoasen Oldenburg“ ist die Entwicklung eines klimaresilienten Nachbepflanzungskonzeptes. Mit der Nachpflanzung von gebietsheimischen Gehölzen, soll die Biodiversität erhöht und das Eversten Holz zu einem stabilen Mischwald mit intakten Waldrändern entwickelt werden. Eine Abschlussarbeit, die sich mit dem aktuellen Zustand und Verbesserungsmöglichkeiten der Waldränder im Eversten Holz befasst, leistet hier wertvolle Forschungsarbeit.

Des Weiteren wurden im Eversten Holz experimentelle Pflanzungen von Frühblühern wie u.a. Buschwindröschen durchgeführt. So soll erforscht werden, warum die Frühblüher nur an manchen Stellen im Eversten Holz vorkommen. Auch der Einfluss des Stadtklimas auf den Blütezeitpunkt von Buschwindröschen wird untersucht.

In weiteren Abschlussarbeiten werden die blattbewohnenden Insekten auf unterschiedlichen Laubbaumarten im Eversten Holz und im Botanischen Garten untersucht. Die Frage dabei ist, ob diese Insekten speziell an heimische Laubbaum-Arten angepasst sind oder auch mit verwandten Arten, wie wir sie im Botanischen Garten stehen haben, zurechtkommen.

Studierende der Universität Oldenburg haben durch das Anbringen von Nummern an den Bäumen im Eversten Holz zudem Vorarbeiten für die Baumkartierung geliefert und leisteten so Unterstützung für die Erstellung eines Baumkatasters durch ein Ingenieurbüro.

Im Bereich Umweltpädagogik wurde das Waldforschungsheft im Rahmen einer Abschlussarbeit entwickelt sowie eine Actionbound-Rallye. Diese machen das Eversten Holz auf spielerische und multimediale Weise entdeckbar für Kinder und Jugendliche und animieren sie zum interaktiven Erleben der Tiere und Pflanzen im Eversten Holz.

Je nach Kapazitäten kommen zukünftig eventuell noch weitere Forschungsschwerpunkte im Bereich Grundwasser und Fauna bzw. die stärkere Nutzung des Eversten Holzes als Lehr- und Untersuchungsort dazu.

Frage: Begrenzt sich die Forschung im Projekt ausschließlich auf das Eversten Holz?

Prof. Dr. Dirk Albach: Die universitäre Forschung begrenzt sich auf das Eversten Holz und wird derzeit nicht auf den Schlossgarten ausgeweitet. Forschungsergebnisse aus dem Eversten Holz weisen eine größere Übertragbarkeit auf, denn im Stadtgebiet kommen mehr mit dem Eversten Holz vergleichbare Waldflächen vor, als dem Schlossgarten ähnliche Parkanlagen. So lassen sich Erkenntnisse aus dem Eversten Holz möglicherweise übertragen, z.B. auf den Stadtwald, den Vahlenhorst sowie den Kleinen und Großen Bürgerbusch. Interessant ist hier vor allem die Frage, wie sich der Einfluss der Klimaveränderungen auf innerstädtische Waldgebiete im Vergleich zu solchen außerhalb auswirkt.

Der Schlossgarten wird von Oldenburger:innen als Erholungsoase sehr geliebt und geschätzt. Das Eversten Holz ist als wertvolle und schützenswerte innerstädtische Grünfläche hingegen weniger präsent. „Klimaoasen Oldenburg“ sollte daher nicht nur dazu genutzt werden, Erkenntnisse zu erlangen, sondern auch dazu, den Erholungswert und die Wirkung des Eversten Holzes auf Stadtklima und -ökologie stärker in den Köpfen der Oldenburger:innen zu verankern, um die Grünanlage langfristig besser schützen zu können.

Im Schlossgarten gibt es aufgrund des stärkeren „Parkcharakters“ zudem größeren Abstimmungsbedarf mit dem Denkmalschutz und ein stärkeres Konfliktpotential in Bezug auf die Nutzung als Umweltbildungsort. Daher wurde der Fokus auf das Eversten Holz gelegt.

Frage: Was macht das Eversten Holz zu einem spannenden Forschungsobjekt?

Prof. Dr. Dirk Albach: Das Eversten Holz eignet sich besonders dazu, ein vernetztes Ökosystem in seinem Zusammenspiel aus Grundwasser, Boden, Stadtklima, Flora und Fauna unter städtischem Einfluss zu beobachten. Vor dem Hintergrund, einer zunehmenden Versiegelung – auch zu Gunsten von Wohnraum – ist es wichtig, den Wert städtischer Grünflächen hinsichtlich der Lebensqualität weiter zu erforschen und in das Bewusstsein der Bevölkerung zu holen.

Als Naherholungsgebiet in Innenstadtnähe hat das Eversten Holz zudem eine deutlich höhere Relevanz für die Oldenburger:innen, als Gebiete, die weiter außerhalb liegen. Dies macht es als Forschungsgebiet auch für Studierende interessanter, weil sie eine stärkere emotionale Verbindung zu dem Ort haben und er leicht erreichbar ist.

-

Teichinseln und eine naturnahe Uferbepflanzung für die Pferdetränke – Interview mit Prof. Dr. Dirk Albach von der Universität Oldenburg

21. Mai 2024- Interview

- Baublog

Teichinseln und eine naturnahe Uferbepflanzung für die Pferdetränke – Interview mit Prof. Dr. Dirk Albach von der Universität Oldenburg

06. Mai 2024

Nach Beendigung der Entschlammungsarbeiten im Frühjahr 2024, wurden die Ufer der Pferdetränke im Rahmen der universitären Begleitforschung von „Klimaoasen Oldenburg“ mit heimischen Pflanzen naturnah bepflanzt und Teichinseln auf der Gewässeroberfläche installiert. Dies soll für eine natürlichere Gestaltung der Ufer sorgen, Laubeinfall mindern und die Wasserqualität verbessern. In einem experimentellen Ansatz soll dabei untersucht werden, welche der Pflanzenarten sich langfristig halten und wie sich die Biodiversität der Wasserlebewesen entwickeln.

Prof. Dr. Dirk Albach. Foto: Universität Oldenburg Verantwortlich für die umweltwissenschaftliche Begleitforschung des Projekts „Klimaoasen Oldenburg“ und beratendes Mitglied der Lenkungsrunde für alle biologischen und ökologischen Fragestellungen ist Prof. Dr. Dirk Albach vom Institut für Biologie und Umweltwissenschaften der Universität Oldenburg. In einem Interview erklärt er, wie die Bepflanzung umgesetzt wird und welche Vorteile sie bringt.

Frage: Nach Beendigung der Entschlammung der Pferdetränke im Eversten Holz werden die Ufer des Gewässers naturnaher gestaltet. Was ist aktuell das Problem der Ufergestaltung und welcher Zweck wird mit einer neuen Uferbepflanzung verfolgt?

Prof. Dr. Dirk Albach: Die Pferdetränke wurde künstlich angelegt. Dadurch sind die Ufer unnatürlich steil und es findet kein seichter Übergang von Wasserfläche zum Land statt, wie es an natürlich entstandenen Gewässern der Fall ist.

Weil eine natürliche Uferzone fehlt, haben wir bei der Pferdetränke das Problem, dass viel Laub von den umstehenden Bäumen sowie Staub- und Dreckpartikel aus der Luft in das Gewässer gelangen. Daher sind diese großen Mengen an schadstoffbelastetem Faulschlamm entstanden, der die Gewässerqualität mindert und im Rahmen der Entschlammung nun entnommen werden. Um einer erneuten Verschlammung vorzubeugen und die Schadstoffbelastung durch die Straße zu mindern, soll eine Uferbepflanzung mit u.a. Schilf dafür sorgen, Laub und Staub abzufangen, bevor sie ins Gewässer gelangen.

Die Pflanzen sollen außerdem dazu dienen, die Wasserqualität zu verbessern. Pflanzen leisten in Gewässern einen wichtigen Beitrag für sauberes Wasser, indem sie das Wasser filtern und ihm Nährstoffe entziehen. Eine zu große Menge an Nährstoffen in Gewässern führt sonst zu einem problematischen Wachstum von Algen und Wasserlinsen – wie wir es in den vergangenen Jahren auch bei der Pferdetränke beobachten konnten.

Frage: In der Vergangenheit haben Sie Verwunderung darüber geäußert, dass aufgrund des Sauerstoffmangels überhaupt noch Amphibien in der Pferdetränke laichen. Von einer Verbesserung der Wasserqualität werden dann sicherlich auch die Wasserlebewesen profitieren?

Prof. Dr. Dirk Albach: Bei einer Untersuchung der Wasserlebewesen Jahr 2023 wurde festgestellt, dass in der Pferdetränke ausschließlich sehr allgemeine Arten von Wasserlebewesen leben, die mit Sauerstoffmangel gut zurechtkommen. Mit der Bepflanzung hoffen wir nicht nur auf eine Reinigung des Wassers, sondern auch auf eine bessere Sauerstoffversorgung des Gewässers, sodass sich weitere Arten ansiedeln können und sich der Lebensraum für die Amphibien verbessert.

Nach der Entschlammung und der Bepflanzung ist eine Wiederholung der Untersuchung der Wasserlebewesen geplant, um anhand des Vorkommens verschiedener Arten zu überprüfen, wie sich die Wasserqualität verändert.

Frage: Wie und wo wurde die neue Uferbepflanzung umgesetzt?

Prof. Dr. Dirk Albach: Am Übergang zum Ufer der Pferdetränke haben wir an diversen Stellen eine Randbepflanzung aus Röhricht-Pflanzengesellschaften gepflanzt. Der Bereich der Pferdetränke in Richtung Marktplatz Eversten wurde – ähnlich wie bisher - relativ wenig bepflanzt, um einen freien Blick auf die Wasserfläche zu wahren.

Uferbepflanzung aus Röhricht-Pflanzengesellschaften am westlichen Teil der Pferdetränke Außerdem wurden vier Teichinseln à 30-35qm Größe in die freie Gewässerfläche der Pferdetränke gesetzt. Das klingt erstmal viel - die Inseln bedecken aber tatsächlich nur 1,5-2% der Wasseroberfläche.

Alle Bepflanzungen wurden in Absprache mit dem Denkmalschutz durchgeführt.

Teichinseln auf der Wasseroberfläche der Pferdetränke Frage: Wie genau können wir uns diese Teichinseln vorstellen?

Prof. Dr. Dirk Albach: Die Teichinseln bestehen aus plastikfreien Metallkörben, die an der Wasseroberfläche schwimmen. Sie sind innen mit einem natürlichen Gewebe ausgekleidet und wurden mit Pflanzmatten mit verschiedenen Sumpfpflanzen versehen. Die Körbe werden am Gewässerboden verankert, sodass sie relativ stabil an einem Ort bleiben. Optisch ist die Konstruktion mit den Metallkörben kaum zu sehen, da sie unter der Wasseroberfläche schwimmen und von den Pflanzen verdeckt werden.

Installation der Teichinseln: Auf die mit natürlichen Materialien gefüllten, plastikfreien Metallkörbe werden Pflanzmatten mit Seggen und Blühpflanzen aufgebracht.

Teichinsel in Nahaufnahme. Die verwendeten Metallkörbe sind kaum zu sehen Frage: Welche Pflanzen werden eingesetzt und welchen Nutzen haben sie?

Prof. Dr. Dirk Albach: Verwendete Arten für die Uferbepflanzungen sind z.B. Blutweiderich, Rohrkolben, Sumpf-Schwertlilie, Gilbweiderich, Mädesüß, Wald-Simse, Igelkolben, Wasserdost, Sumpfdotterblume, Froschlöffel und Sumpf-Kratzdistel.

In die Teichinseln wurden vor allem Blutweiderich, Schlank-Segge, Sumpf-Segge und Sumpf-Schwertlilie gepflanzt.

Einige der verwendeten Pflanzenarten.

Obere Reihe v.l.: Blutweiderich, Sumpf-Schwertlilie, Mädesüß; untere Reihe v.l.: Rohrkolben, Wasserdost, Sumpfdotterblume.Es werden ausschließlich heimische Arten verwendet, die nicht zu stark wuchern. Durch das Bundesnaturschutzgesetz ist vorgegeben, dass ausschließlich heimische Arten aus regionalen Herkünften gepflanzt werden dürfen.

Die Wurzeln der Pflanzen ragen in das Wasser, filtern es, entziehen ihm Nährstoffe, können Schadstoffe binden und sorgen so für eine bessere Wasserqualität. Zudem bieten sie Wasserlebewesen Futter und Verstecke vor Feinden. So verbessern sie den Lebensraum für Wasserlebewesen. Einige der Pflanzen, wie Blutweiderich und Mädesüß, bieten darüber hinaus mit ihren Blüten Insekten wertvolle Nahrung.

Wir pflanzen viele unterschiedliche Arten, von denen möglicherweise nicht alle vor Ort überleben werden. Durch die Vielfalt erhöhen wir die Chance, dass sich zumindest einige der Arten vor Ort etablieren werden.

Frage: Warum werden keine Seerosen gesetzt?

Prof. Dr. Dirk Albach: Von Seerosen, wie z.B. der Teichmummel, wurde abgesehen, da dies ökologisch nicht sinnvoll ist – Seerosen wuchern stark, wodurch sie den Lichteinfall ins Gewässer einschränken, was ungünstig für Wasserlebewesen wie z.B. Fische ist.

Die Pferdetränke wurde zudem nie als Schmuckteich angelegt, dessen ästhetisches Kennzeichen z.B. Seerosen sind, sondern geht optisch eher in Richtung eines Waldweihers. Dies spiegelt sich auch in unserer Pflanzenwahl wieder.

Frage: Woher stammen die verwendeten Pflanzen?

Prof. Dr. Dirk Albach: Das verwendete Schilf stammt aus dem Botanischen Garten. Die anderen Pflanzen stammen von regionalen Anbietern mit Regio-Zertifikat.

Frage: Welche optische Veränderung erwartet uns durch die Bepflanzung?

Prof. Dr. Dirk Albach: Die Ufer der Pferdetränke werden grüner und durch einen seichteren Übergang von Wasserfläche zu Waldrand natürlicher wirken. Ein hübscher Hingucker werden die Blühaspekte in pink, gelb und weiß, wenn Blutweiderich, Sumpf-Schwertlilie, Mädesüß etc. in Blüte stehen.

Um die Blickachse auf die Wasserfläche zu bewahren, wird im westlichen Bereich der Pferdetränke, in Richtung Marktplatz Eversten, relativ wenig neu gepflanzt. Die Pferdetränke wird an dieser Stelle also ähnlich aussehen, wie bisher.