Blog

-

Aktuelle Baustellen-Infos: Renaturierung der Hausbäke im Schlossgarten

21. Januar 2026- Baublog

Aktuelle Baustellen-Infos: Renaturierung der Hausbäke im Schlossgarten

21. Januar 2026

Stand: 21.01.2026

Parallel zu den Sanierungsarbeiten an den Gräben im Eversten Holz, startet nun am Montag, den 29. September 2025 die Renaturierung der Hausbäke im Schlossgarten. Alle Informationen zum aktuellen Stand der Baumaßnahmen finden sich in diesem Artikel, der regelmäßig aktualisiert wird:Warum wird die Hausbäke renaturiert?

Die Hausbäke im Schlossgarten erfüllt die wichtige Funktion der Zu- und Entwässerung. Durch die Renaturierung wird diese Funktion gestärkt, sodass sie bestenfalls die zunehmenden Witterungsextreme wie z.B. Starkregenereignisse im Rahmen des Klimawandels besser abpuffern kann. Maßnahmen an den Ufern und Übergängen zwischen Gewässern wirken sich zudem positiv auf die Biodiversität aus. Außerdem ist die Hausbäke ein wichtiges Gestaltungselement des als Englischer Garten angelegten Denkmals Schlossgarten. Aus denkmalpflegerischer Sicht trägt die Renaturierung zu einer verbesserten Optik und dem Schutz des historischen Verlaufs dieses prägenden Landschaftselements bei.

Insgesamt dienen alle durchgeführten Maßnahmen dem Wassermanagement, der Biodiversität und dem Denkmalschutz.

Zeitraum der Bauarbeiten

Am Montag, den 29. September 2025 startet die Einrichtung der Baustelle. Die Maßnahme ist stark witterungsabhängig, daher werden die Baumaßnahmen voraussichtlich bis Sommer 2026 andauern.

Fortschritt der Bauarbeiten

Als erste Baumaßnahme wurde ein temporärer Sandfang eingebaut. Die Renaturierungsarbeiten an der Hausbäke sorgen dafür, dass viel Sediment aufgewirbelt wird. Dieses setzt sich mit der Zeit an seichteren Stellen des Gewässers wieder ab. Um diesen Prozess auf bestimmte Bereiche zu begrenzen, wird ein sogenannter Sandfang eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine tiefere Stelle im Gewässer mit geringerer Strömung, an dem sich mitgetragenes Sediment ablagert.

Für den Einbau der Fischtreppen wurde der Zufluss von der Mühlenhunte mit einem Damm abgesperrt, um die Wasserzufuhr zu begrenzen.

Der Zufluss zur Mühlenhunte wurde gestoppt, um den Verbindungsgraben weitestgehend trocken zu legen. Foto: Klimaoasen Oldenburg. Die Fischtreppe am Übergang des Verbindungsgrabens in die Hausbäke wurde fertiggestellt. Das Flussbett wurde mit Natursteinen ausgelegt und sanft abgestuft; stauende Elemente wurden entfernt. Dies sorgt für sanftere Übergänge zwischen den Gewässern. Ziel ist es, für besseren Durchfluss zu sorgen und Fischen und anderen Wasserlebewesen einen Übergang zwischen den Gewässern zu ermöglichen. So können sie neue Lebensräume erschließen und die Artenvielfalt steigt.

Vorher: Bis vor Kurzem war dieses gemauerte Bauwerk, das als Stau dient, noch intakt. Es sollte im Rahmen den Renaturierungsmaßnahmen entfernt werden. Durch hohe Wasserstände kam es zu Unterspülungen an den nebenliegenden Brückenpfeilern und so hohem Druck, dass das Bauwerk einbrach, noch bevor die Klimaoasen Baumaßnahmen begannen. Foto: Klimaoasen Oldenburg.

Vorher: Das unterspühlte Fundament der Brücke wurde von der Stadt mit Spundwänden abgefangen. Dieser Übergang zwischen den Gewässern wird durch eine Fischtreppe seichter gestaltet. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Die Fischtreppe nimmt sichtlich Formen an. Auch die Spundwand konnte bereits mit einer natürlicheren Ufergestaltung versteckt werden. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Fischtreppe und das neue Flussbett nehmen sichtlich Formen an. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Auch am Zufluss der Mühlenhunte, am anderen Ende des Verbindungsgrabens, wird eine Fischtreppe installiert. Foto: Klimaoasen Oldenburg. →←Die Fischtreppe am Zufluss der Mühlenhunte ist aktuell in Arbeit. Hinter der Fischtreppe soll ein Rechteckrahmenprofil das enge Rohr unter dem Weg ersetzen. Die umstehenden Bäume sorgen für eine starke Verwurzelung oberhalb des Rohres, die nicht einfach entfernt werden können, ohne die Bäume nachhaltig zu schädigen. Daher muss eine andere Lösung gefunden werden. Der Verbindungsgraben soll an dieser Stelle etwas in seinem Verlauf verändert werden, um das Rechteckrahmenprofil in einen wurzelärmeren Bereich verlegen zu können.

Dieses Rohr soll durch ein breiteres Rechteckrahmenprofil ersetzt werden. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Aufgrund der Baumwurzeln soll das Rechteckrahmenprofil rechts der grünen Markierung gesetzt und der Verlauf des Verbindungsgrabens etwas verlegt werden (entsprechend des Maßbands). Foto: Staatliches Baumangement →←Das alte Staubauwerk in der Hausbäke wurde entfernt.

Vorher: Die Reste des hölzernen Staubauwerkes im Verbindungsgraben zwischen Mühlenhunte und Hausbäke. Foto: Klimaoasen Oldenburg Aktuell wird die Uferbefestigung nach und nach entfernt, um für natürlichere Ufer zu sorgen.

Die Uferbefestigung aus Holz und Vlies wird entfernt. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Die Uferbefestigung aus Holz wird entfernt. Foto: Klimaoasen Oldenburg →←Aktuell wird das Niedrigwasserprofil in der Gewässersohle von Verbindungsgraben und Hausbäke eingebaut. Es dient dazu, den Wasserlauf bei niedrigem Wasserstand etwas einzuengen. So soll ein ausreichend hoher Wasserspiegel und eine gewisse Fließgeschwindigkeit sichergestellt werden, um für eine bessere Wasserqualität zu sorgen und damit die Lebensraumqualität zu erhöhen. Dazu werden Reisigbündel, sogenannte Faschinen, auf die Gewässersohle gesetzt. Rechts und links wird Boden angefüllt, um eine Rinne zu bilden. Diese wird bei höheren Wasserständen nicht sichtbar sein.

Niedrigwasserprofil in der Hausbäke. Hier ist schon die stärkere Strömung innerhalb der Fließrinne zu erkennen. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Die mit Erde hinterfüllten Faschinen geben dem Wasser eine Fließrinne vor. Foto: Klimaoasen Oldenburg →←An manchen Stellen, wie zum Beispiel zwischen Fischtreppe und blauer Brücke, ist nicht genug Bodenmaterial zum Anfüllen vorhanden. Dort werden zusätzlich Faschinen quer zur Fließrichtung gesetzt. Dadurch lagert sich vom Gewässer mitgetragenes Material mit der Zeit als Sediment ab. So bildet sich die Fließrinne auf natürliche Art aus. Dies ist also ein Prozess, der ein wenig Zeit braucht. Aktuell ist die Wasserzufuhr aus der Mühlenhunte abgetrennt. Daher ist der Wasserstand in Verbindungsgraben und Hausbäke geringer als normal, wodurch die Faschinen stärker zu sehen sind, als es zukünftig der Fall sein wird.

Aktuell ruhen die Bauarbeiten, da die Wasserstände hoch und der Boden an den Ufern zu weich ist, um die Arbeiten fortsetzen zu können. Nach dem 28. Februar steigt das artenschutzrechtliche Konfliktpotential; zwischen dem 1. April und dem 31. Mai ist es am höchsten, daher werden Bauarbeiten in dieser Zeit ausgeschlossen. Zum bestmöglichen Schutz von Brutvögeln und Amphibien erfolgt die Wiederaufnahme der Arbeiten nach dem 31. Mai 2026, in enger Abstimmung mit der Ökologischen Baubegleitung.

Vor erneuter Aufnahme der Bauarbeiten werden die Hausbäke und die umliegenden Bereiche regelmäßig durch die Ökologische Baubegleitung u.a. auf Brutvögel und Amphibien kontrolliert. Es wird sichergestellt, dass ausreichend Abstand zu den Brutstätten gewahrt wird, sodass eine störungsbedingte Brutaufgabe verhindert wird. Die Ufervegetation wird zudem ab März entlang besonders beruhigter Bereiche der Hausbäke zurückgeschnitten, um Versteckmöglichkeiten für Brutvögel zu reduzieren, damit sie sich für diese Saison andere Brutorte suchen.

Querfaschinen im Bereich zwischen Fischtreppe und blauer Brücke. Foto: Klimaoasen Oldenburg Sperrungen

Derzeit ist mit keinen Sperrungen zu rechnen. Es kann jedoch jederzeit zu kurzfristigen Absperrungen einzelner Wegeabschnitte kommen.

-

Forschungsergebnisse zum Eversten Holz

21. Januar 2026- Update

Forschungsergebnisse zum Eversten Holz

21. Januar 2026

Im Rahmen der Begleitforschung der Universität Oldenburg wird das Eversten Holz aus umweltwissenschaftlicher Perspektive als urbanes Ökosystem unter dem Einfluss von Klimawandel und Stadtklima erforscht.

In zahlreichen und vielfältigen Abschlussarbeiten wurden Wechselwirkungen zwischen Klima, Wasser, Boden, Vegetation, Pilzen und Tierwelt untersucht und dabei sowohl Belastungen (z. B. Nährstoffüberschüsse, Trockenstress, Sturmanfälligkeit, invasive Arten) als auch Regenerationspotenziale sichtbar gemacht. Die Ergebnisse zeigen, dass Maßnahmen wie die Entschlammung der Pferdetränke, Erhalt von Totholz, Förderung strukturreicher Waldränder sowie heimischer klimaresilienter Baumarten und Schutz alter Bäume zentrale Hebel für Biodiversität und Klimaresilienz sind. Damit liefert die Forschung eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für ein langfristig angepasstes, klimaresilientes und ökologisch stabiles Management des Eversten Holzes.

Kurze Zusammenfassungen der Erkenntnisse aus den Abschlusssarbeiten und Erhebungen finden sich jetzt hier:

-

Jahresrückblick 2025

18. Dezember 2025- Update

Jahresrückblick 2025

18. Dezember 2025

Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Klimaoasen-Jahr!

Das vierte Klimaoasen Projektjahr geht zu Ende und wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr. 2025 war geprägt von Bauarbeiten zur strukturellen Klimaanpassung der Gartendenkmäler – viele der geplanten Einzelmaßnahmen konnten in diesem Jahr erfolgreich umgesetzt werden, weitere sind gestartet. Auch die Entwicklung der Hands-On Stationen, die Konzeption der Ausstellung und einer wissenschaftlichen Tagung für 2026 war in vollem Gange. Begleitet wurde dies von umweltwissenschaftlicher Forschung der Universität Oldenburg, Round-Table-Diskussionen und stetiger Kommunikation der aktuellen Informationen über den Projektfortschritt.

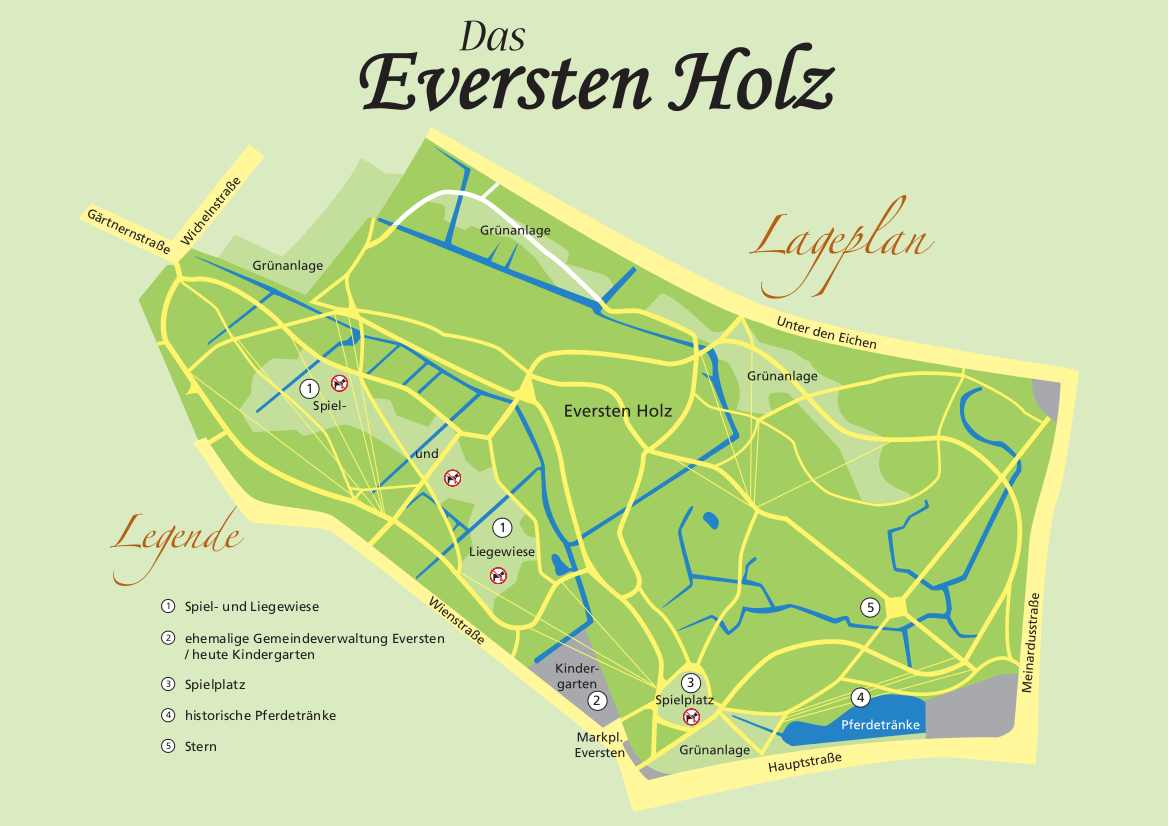

Bauliche Klimaanpassung - sichtbare Fortschritte

Gestartet ist das Jahr mit dem erfolgreichen Abschluss der Sanierungsarbeiten an den Wegen im Schlossgarten. Im Anschluss folgte die Sanierung des Grabensystems im Eversten Holz. Verschiedene Anpassungen haben zum Ziel, die Wasserverteilung in der Fläche zu verbessern und das Regenrückhaltevolumen zu steigern. So wurde die Sohle des historischen Grabensystems ausgehoben und bereinigt, Staustufen eingebaut und Böschungen teilweise erhöht. Sämtliche Durchlassbauwerke unter den Wegen wurden saniert und die Verbindung des Grabensystems zur Pferdetränke wiederhergestellt. Neue Überlaufbauwerke an den beiden Abläufen steuern zukünftig die Gesamtwassermenge in der Fläche. So kann nun mehr Wasser im Wald verbleiben, von Pflanzen aufgenommen werden oder ins Grundwasser versickern, statt sofort in die Kanalisation abzulaufen.

Parallel dazu startete im Herbst die Renaturierung der Hausbäke im Schlossgarten. Alle durchgeführten Maßnahmen dienen dem Wassermanagement, der Biodiversität und dem Denkmalschutz. Bisher wurde eine der beiden Fischtreppen installiert, die für sanftere Übergänge zwischen Hausbäke und Mühlenhunte sorgen. Stauende Elemente werden entfernt, um für besseren Durchfluss zu sorgen und Fischen und anderen Wasserlebewesen einen Übergang zwischen den Gewässern zu ermöglichen. So können sie neue Lebensräume erschließen und die Artenvielfalt steigt. Auch die Entfernung der Uferbefestigung und der Einbau eines Niedrigwasserprofils hat begonnen, um für natürlichere Ufer zu sorgen.

Auch in Bezug auf eine klimaresiliente Bepflanzung hat sich einiges entwickelt: So wurde das Baumkataster für Schlossgarten und Eversten Holz erfolgreich erstellt. Diese bieten einen Überblick über die Zusammensetzung der Baumarten und der Vitalität der Bäume. Ein klimaresilientes Nachbepflanzungskonzept für das Eversten Holz wurde zum Ende des Jahres fertiggestellt und fließt zukünftig in Entscheidungen über Pflege und Nachpflanzungen innerhalb der Gartendenkmäler ein.

Auch erste Anpassungsmaßnahmen zur Ertüchtigung von Lebensräumen wurden umgesetzt: Nützlingswiesen mit heimischen Wildpflanzen sind im Eversten Holz entstanden und ein Konzept für das Mähverhalten auf den Wiesen in Schlossgarten und Eversten Holz ist in Entwicklung.

Konzepte für Naturverbindung

Auch hinter den Kulissen ist in diesem Jahr sehr viel passiert! So wurden Konzepte für Hands-On Stationen im Eversten Holz finalisiert und inhaltlich ausgearbeitet. Als Erlebnisorientierte Wissensstationen sollen sie das Eversten Holz zukünftig zu einem Ort der Naturverbindung und Wissensvermittlung entwickeln. Grundlage für die geplanten Hands-On Stationen bilden kulturwissenschaftliche Forschungsergebnisse des Partizipationsprozesses der ersten Projektjahre, welche mit umweltwissenschaftlichen Erkenntnissen der Universität Oldenburg, Denkmalschutzaspekten, gestalterischen Elementen und praktischer Klimaanpassung zusammengeführt wurden.

Als erste Hands-On Station wurde Ende des Jahres eine Lebenshecke (Benjeshecke) aus aufgeschichteten Zweigen mit integrierter Nisthilfe für Wildbienen im Eversten Holz aufgebaut. Die Station dient als Lebensraum und Umweltbildungselement und soll zum Nachbau für den eigenen Garten anregen. Bis Sommer 2026 werden über das Eversten Holz verteilt weitere Hands-On Stationen folgen.

Für Herbst 2026 ist eine Ausstellung im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg geplant, die die Themen Klimaanpassung, Biodiversität und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbindet. Dafür haben wir in diesem Jahr fleißig weiter am Konzept gefeilt, konzipiert, Ideen gesammelt und die Planung vorangetrieben.

Forschungsschwerpunkt Eversten Holz: Klima, Biodiversität und Resilienz

Im Rahmen der umweltwissenschaftlichen Begleitforschung der Universität Oldenburg wird das Eversten Holz als urbanes Ökosystem unter dem Einfluss von Klimawandel und Stadtklima erforscht. In zahlreichen und vielfältigen Abschlussarbeiten wurden Wechselwirkungen zwischen Klima, Wasser, Boden, Vegetation, Pilzen und Tierwelt untersucht. Dabei wurden sowohl Belastungen (z. B. Nährstoffüberschüsse, Trockenstress, Sturmanfälligkeit, invasive Arten) als auch Regenerationspotenziale sichtbar gemacht.

Zentrale Hebel für Biodiversität und Klimaresilienz sind beispielsweise Gewässerrenaturierung, Erhalt von Totholz, heimische klimaresiliente Baumarten, Schutz alter Bäume und klimaangepasste Waldrandgestaltung. Die Forschung liefert damit eine wichtige wissenschaftliche Grundlage für ein langfristig nachhaltiges Management des Stadtwaldes.

Ausblick auf ein spannendes letztes Jahr

2026 wird ein aufregendes Jahr, wo es einiges für euch zu entdecken gibt. Wir freuen uns darauf, im neuen Jahr die baulichen Maßnahmen abzuschließen und euch vorzustellen, woran wir hinter den Kulissen seit vielen Monaten Arbeiten: Hands-On Stationen und Ausstellung. Bis zum Sommer werden alle weiteren Hands-Ons im Eversten Holz einziehen. Auch unsere Website wird in diesem Zuge ein Make-over bekommen – eine Neustrukturierung, von bisheriger Berichterstattung hin zur Einordnung der Projektergebnisse ins große Ganze, mit Fokus auf das neue Erlebnis- & Kommunikationssystem.

Im Herbst folgen dann die Eröffnung unserer Ausstellung im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg und im Nachgang die wissenschaftliche Tagung mit dem Fokus, Wissenschaft interdisziplinär in den Dialog zu bringen und Erkenntnisse zu Naturverbundenheit, Klimaresilienz und gesellschaftlicher Transformation zusammenzuführen.

Frohe Feiertage und bis 2026!

Wir wünschen euch eine wunderbare freie Zeit, einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns auf ein letztes Klimaoasen-Projektjahr!

-

-

Aktuelle Baustellen-Infos: Grabensanierung im Eversten Holz

05. Dezember 2025- Baublog

Aktuelle Baustellen-Infos: Grabensanierung im Eversten Holz

05. Dezember 2025

Stand: 05.12.2025

Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten an den Wegen im Schlossgarten, startet nun die Grabensanierung im Eversten Holz. Alle Informationen zum aktuellen Stand der Baumaßnahmen finden sich in diesem Artikel, der regelmäßig aktualisiert wird.Warum werden die Gräben saniert?

Trockenheit, Dürre, Starkregen - Der Klimawandel macht dem Eversten Holz zu schaffen. Historisch bedingt ist das Grabensystem aktuell abfließend konzipiert, d.h. Regenwasser wird aus der Fläche heraus in die Kanalisation geleitet. Für Pflanzen, Tiere und Grundwasser steht es damit nicht mehr zur Verfügung. Durchflüsse unter den Wegen sind stark verstopft und kleinere Gewässer nur bedingt an das Grabennetz angebunden. Regnet es, verteilt sich das Wasser dadurch sehr schlecht im Eversten Holz. Vor allem der Baumbestand leidet unter Trockenheit einerseits und Wurzelfäule durch angestautes Wasser andererseits. Aber auch für Tiere, die im und am Gewässer leben (z.B. Amphibien und Wasserlebewesen) ist dies nicht optimal.

Besonders in Städten ist es wichtig, Flächen zu haben, die Wasser bei Starkregen wie ein Schwamm aufnehmen und es danach langsam wieder abgeben können. Dies verhindert Überschwemmungen und überbrückt Trockenperioden. Diese Funktion als Regenrückhaltefläche wird im Eversten Holz durch die genannten Probleme aktuell nicht ausgenutzt.

Im Rahmen von Klimaoasen Oldenburg sollen die Gräben daher saniert werden, um Regenrückhalt, Wasserverteilung und Grundwasserspeicherung zu verbessern.

Aktueller Stand der Arbeiten

Das Grabennetz besteht aus zwei voneinander unabhängigen Systemen. Diese bleiben bestehen und werden nicht verbunden.

Aufreinigung und Profilierung

Innerhalb beider Grabensysteme wurde die Durchlässigkeit verbessert. Dazu wurden die Gräben ausgehoben und von Biomasse wie z.B. Laub gereinigt. Die sogenannten Durchlassbauwerke, also Rohre oder andere Durchflüsse unter den Wegen, wurden gereinigt und teilweise vergrößert. Dies soll die Wasserverteilung verbessern und mehr Regenrückhalt bieten.

Böschungserhöhung

Die Grabenböschungen sind teilweise sehr unregelmäßig. Um mehr Wasser fassen zu können, wurden sie an manchen Stellen erhöht. Hierfür werden mit Erde hinterfüllte Reisigbündel - sogenannte Faschinen - zur Befestigung eingesetzt.

Einbau von Staustufen

In den Gräben wurden an bestimmten Stellen Staustufen eingebaut. Diese sollen einen zu schnellen Abfluss verhindern, sodass das Grabensystem als zusätzlicher Speicher genutzt werden kann und nur noch bei Starkregenereignissen überschüssiges Wasser aus der Fläche herausgeleitet wird. Durch die Verbesserung des Regenrückhalts wird das Eversten Holz so in trockenen Sommern zukünftig besser mit Wasser versorgt. Durch Versickerung wird zudem das Grundwasser angereichert.

Halbdurchlässige Staustufe aus Natursteinen im östlichen Grabensystem. Der Erosionsschutz aus Schotter schützt die Grabensohle vor Ausspülung, wenn das Wasser über die Staustufe läuft. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Undurchlässige Staustufe aus Natursteinen mit wasserundurchlässigem Innenbau. Im Hintergrund die Totholz-Faschinen zur Ufererhöhung. Foto: Klimaoasen Oldenburg →←Einbau von Überlaufbauwerken

Im nördlichen Bereich befinden sich zwei Abflüsse, die überschüssiges Wasser aus dem Eversten Holz in die Kanalisation leiten. Hier wurden Überlaufbauwerke installiert, über die zukünftig manuell geregelt werden kann, wie viel Wasser in der Fläche gehalten werden soll.

Überlaufbauwerk. Foto: Klimaoasen Oldenburg Anbindung der Pferdetränke

Die Verbindung des Grabensystems mit der Pferdetränke soll wieder hergestellt werden. Aktuell laufen die Arbeiten zur Erneuerung des Verbindungsrohres.

Zeitraum der Bauarbeiten

Am Mittwoch, den 18. Juni 2025 ist Baustart für die Grabensanierung. Der Zeitraum der Bauarbeiten wird voraussichtlich drei bis vier Monate betragen.

Sperrungen

Bei der Sanierung wird abschnittsweise vorgegangen. Sperrungen betreffen daher immer wieder kleine Bereiche des Eversten Holzes. Es wird versucht, möglichst wenig Wege zu sperren, um den Verkehr nicht unnötig zu behindern.

Wie werden Pflanzen, Tiere und Boden geschützt?

Die Sanierungsarbeiten werden eng begleitet durch eine Boden- und umweltkundliche Baubegleitung (BBB & UBB). Das bedeutet: Fachleute prüfen und überwachen jedes Detail der Arbeiten, damit diese im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen. Ihre Aufgabe ist es, potenzielle Beeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Schadensvermeidung bzw. -minimierung in die Abläufe zu integrieren.

So finden vor jedem neuen Bauabschnitt Begehungen durch Fachleute statt, um anschließend das Vorgehen so anzupassen, dass die Tiere, Pflanzen und Boden möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Dazu gehört:

Baumschutz: Schutz der Wurzelräume, weiter Abstand zu Altbäumen, Stammschutz

Kontrolle auf brütende Vögel & wandernde Amphibien

Materialbewegung nur mit leichten Maschinen oder per Hand

Erhalt von Ufern & Gehölzen

Anpassung von Bauplänen, wenn’s für Tiere oder Böden kritisch wird

Grundsätzlich gilt: Der ökologische Schutz hat Vorrang vor Kostendruck – im Zweifel wird auf kritische Bauabschnitte verzichtet oder eine minimal-invasive Lösung erarbeitet.

-

Lebenshecke: Erste Erlebnisstation im Eversten Holz

12. November 2025- Update

Lebenshecke: Erste Erlebnisstation im Eversten Holz

12. November 2025

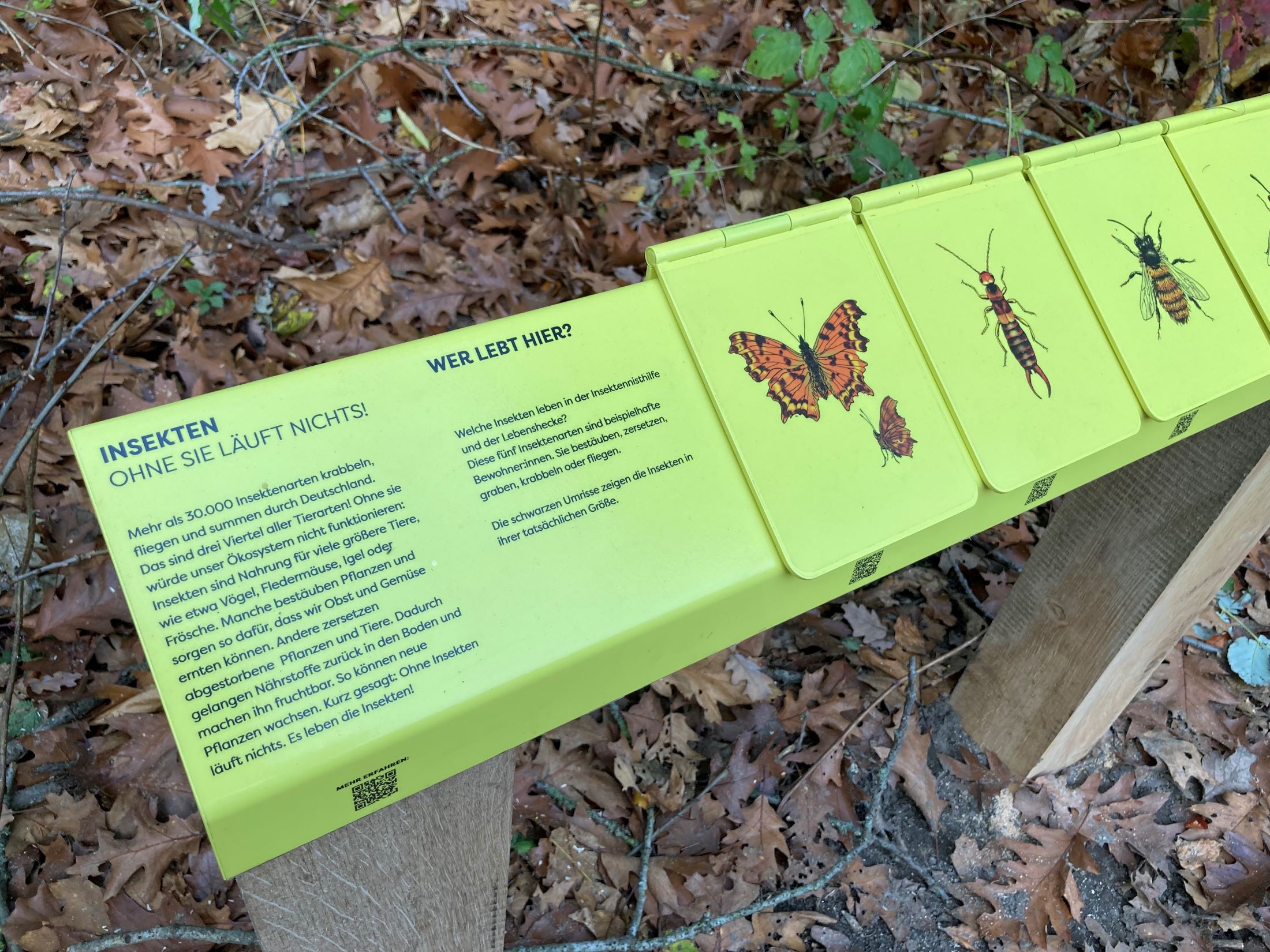

Die Lebenshecke mit Insektennisthilfe bildet die erste Erlebnisstation im Eversten Holz. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Die Lebenshecke bietet Lebensraum für unterschiedliche Tierarten, wie z.B. Insekten, Vögel und Igel. Foto: Klimaoasen Oldenburg

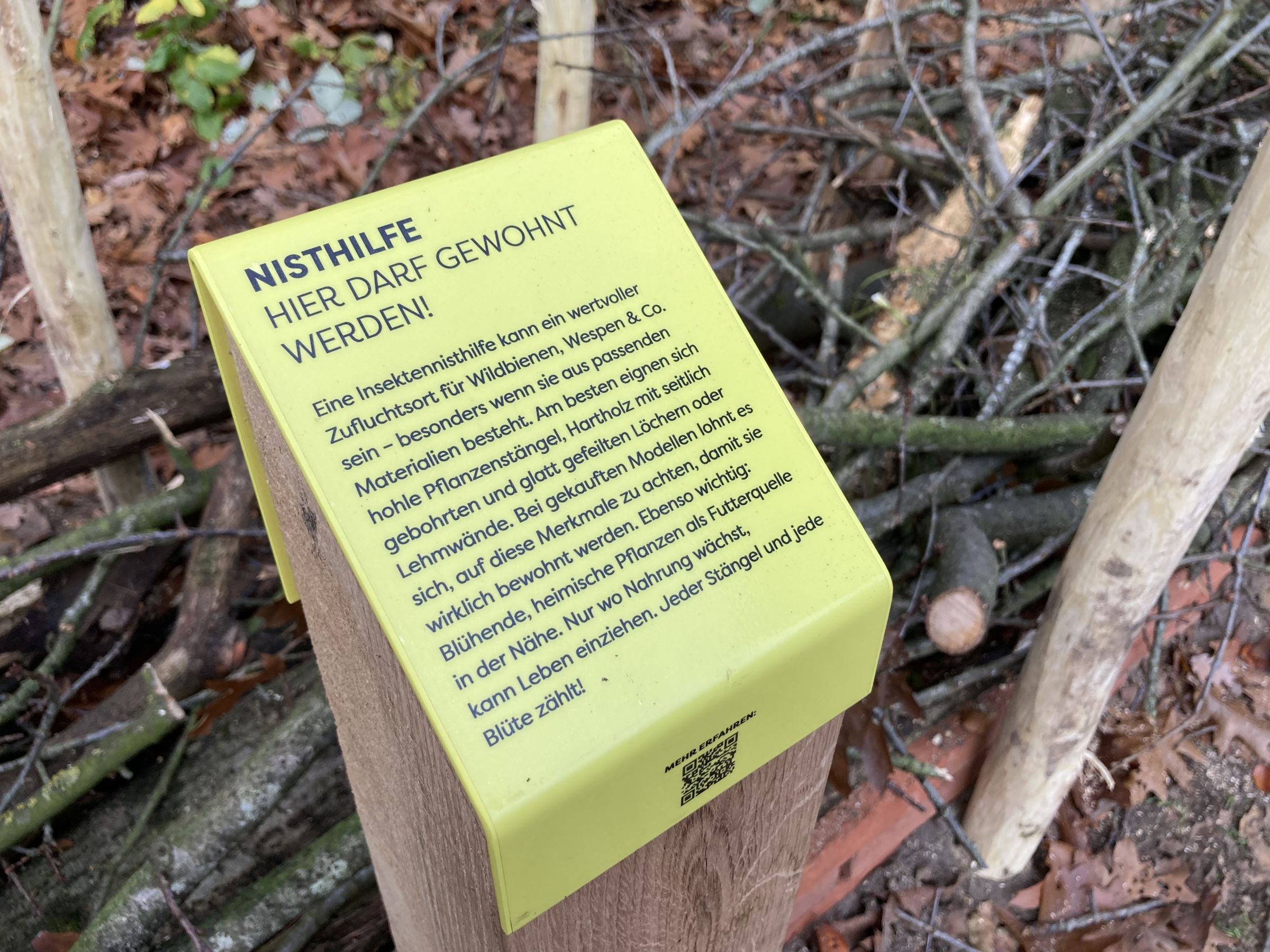

Erklärungstafeln vermitteln Wissen und Faszination auf leicht verständliche Weise. Eine über den QR-Code erreichbare vertiefende Online-Ebene folgt. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Insektennisthilfe für Wildbienen und Wespen. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Erklärungstafeln bieten leicht verständliche Erklärungen. Eine über den QR-Code erreichbare vertiefende Online-Ebene mit Anleitungen zum Nachmachen folgt. Foto: Klimaoasen Oldenburg

Die neue Hands-On Station befindet sich am nord-westlichen Rand der großen Wiese an der Wienstraße, direkt neben der neuen Streuobstwiese. Foto: Klimaoasen Oldenburg →←Bauliche, gesellschaftliche und mentale Klimaanpassung werden im Projekt Klimaoasen bewusst zusammengedacht, um die Gärtendenkmäler Schlossgarten und Eversten Holz nicht nur ökologisch zu stärken, sondern als Lern- und Begegnungsräume weiterzuentwickeln. Mensch und Natur wieder näher zusammen zu bringen, ist dabei eines der Hauptziele. Im Rahmen des Projektes entstehen daher erlebnisbasierte Wissensstationen – sogenannte Hands-On Stationen – und ein niedrigschwelliges Kommunikationssystem im Eversten Holz.

Als erste Hands-On Station wurde nun eine Lebenshecke (Benjeshecke) mit integrierter Nisthilfe für Wildbienen im Eversten Holz aufgebaut. Als Standort wurde ein sonniger Platz am nord-westlichen Rand der großen Wiese an der Wienstraße gewählt. Dort wurden im Frühjahr bereits Obstbäume und eine Blühwiese angelegt, die nun als Nahrungsangebot dienen. Die aufgeschichteten Zweige und Mauerritzen bieten Lebensraum, Unterschlupf und Nahrung für viele Tiere, wie Igel, Mäuse, Insekten, Käfer, Vögel und Pilze. Das Nistmodul unterstützt zusätzlich gefährdete Wildbienen. Spannendes Wissen zu der Funktion der Strukturen und den zukünftig dort lebenden Tieren bieten kleine Informationstafeln, sogenannte Spotlights. Eine Online-Ebene mit vertiefenden Informationen folgt. In Kooperation mit Bildungseinrichtungen soll die Lebenshecke weiter befüllt und für Umweltbildung genutzt werden. Die Station bildet den Auftakt für weitere Hands-On Stationen, die im Eversten Holz verteilt bis Sommer 2026 installiert werden.

Grundlage für die Entwicklung der Hands-On Stationen bilden die kulturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse aus einem Partizipationsprozess, welche mit umweltwissenschaftlichen Milieustudien, gestalterischen Elementen und praktischer Klimaanpassung und Denkmalschutzaspekten zusammengeführt wurden. Die Hands-On Stationen sind als Erlebnisstationen oder Aufenthaltskonzepte zu begreifen, die zu Aktivitäten, zum Verweilen, Entspannen, Spielen oder Genießen einladen. Das Interesse für Umwelt- und Klimathemen soll geweckt und dem Wald und seinen Bewohner*innen bewusst und auf Augenhöhe begegnet werden.

Wir sind stetig bemüht, Gelder für die Umsetzung konzeptioneller Inhalte zu generieren, die wir durch Mehrkosten bei den grün-blauen Maßnahmen einbüßen mussten. Daher freuen wir uns sehr darüber, dass diese Hands-On Station finanziell durch die Umweltstiftung Weser Ems gefördert wurde.

-

Klimaoasen erhält den UGO-Open-Science-Preis 2025

06. Oktober 2025- Update

Klimaoasen erhält den UGO-Open-Science-Preis 2025

06. Oktober 2025

Ein Preis für offene Wissenschaft und gelebte Partizipation

Das Projekt Klimaoasen Oldenburg wurde mit dem UGO-Open-Science-Preis der Universitätsgesellschaft Oldenburg e.V. ausgezeichnet. Der Preis würdigt Initiativen und Projekte an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die sich in besonderer Weise an den Prinzipien von Open Science orientieren – also Forschung transparent, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit zugänglich machen.

Preisübergabe beim Science Slam. v.l. Prof. Dr. Dirk Albach, Saskia Benthack, Wiebke Schneidewind, Katharina Al-Shamery © Universität Oldenburg / Markus Hibbeler

Saskia Benthack (Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg) und Prof. Dr. Dirk Albach (Universität Oldenburg) stellen das Projekt und seine Open Science Haltung vor. © Caroline Hoops

Prof. Dr. Dirk Albach (Universität Oldenburg) und Saskia Benthack (Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg) stellen das Projekt und seine Open Science Haltung vor. © Universität Oldenburg / Markus Hibbeler →←Offen forschen, gemeinsam gestalten

Im Projekt Klimaoasen verstehen wir Wissenschaft als offenen, gemeinschaftlichen Prozess, der Brücken zwischen Forschung und Gesellschaft schlägt und Wissen als gemeinsames Gut begreift.

Neben der umweltwissenschaftlichen Forschung zu Biodiversität und Klimawandel bildet eine sozial- und kulturwissenschaftliche Untersuchung den Kern des Projekts. In zahlreichen Gesprächen, ko-kreativen Workshops und unterschiedlichen Formaten wurde gemeinsam mit Bürger*innen erforscht, wie Menschen Stadtgrün wahrnehmen, welche Erfahrungen und Bedeutungen sie mit ihr verbinden und wie sich daraus neue Formen der Umweltvermittlung entwickeln lassen. Aus diesen Erkenntnissen sind die Konzepte für die zukünftigen Hands-On Stationen im historischen Stadtwald Eversten Holz entstanden – Orte, die Umweltforschung sinnlich erfahrbar machen und die Beziehung zwischen Mensch und Natur auf vielfältige Weise stärken sollen (Eröffnung Sommer 2026).

Klassische Open-Science-Prinzipien wie Transparenz, Citizen Science und Wissenschaftskommunikation sind fest in unserer Projektarbeit verankert – etwa durch begleitende Kommunikation über Website, Social Media, partizipative Veranstaltungen und Forschungsaufrufe zum Mitmachen.

So entsteht ein offener Forschungsprozess, der nicht nur neue Erkenntnisse hervorbringt, sondern auch Impulse für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung gibt.

Mit dem UGO-Open-Science-Preis 2025 wird Klimaoasen für genau diese Haltung ausgezeichnet – für eine Wissenschaft, die offen, transparent und partizipativ gestaltet ist und den Austausch zwischen Universität und Gesellschaft aktiv lebt.

Daher freuen wir uns sehr über diese besondere Würdigung unserer Arbeit!

Ein Interview über das Open Science Verständnis im Projekt findet sich hier.

-

Klimaoasen zu Gast beim KliWi Podcast

01. Oktober 2025- Interview

Klimaoasen zu Gast beim KliWi Podcast

01. Oktober 2025

Team Klimaoasen war zu Gast beim KliWi Podcast – dem Klima- und Wissenspodcast, einem studentischen Projekt von Umweltwissenschafts-Studierenden der Universität Oldenburg.

In 3 informativen Folgen dreht sich alles um Klimaanpassung und Biodiversität, mit praktischen Beispielen aus Oldenburg:

In Folge 1 spricht Prof. Dr. Helmut Hillebrand (Biodiversitätsforscher an der Uni Oldenburg) über Biodiversität und den Zusammenhang mit Klimaanpassung.

In Folge 2 erklärt Milena Karsupke (Klimaanpassungsmanagerin der Stadt Oldenburg) Klimaanpassung auf kommunaler Ebene und welche Maßnahmen konkret für Oldenburg geplant sind.

Und in Folge 3 stellen Saskia Benthack und Caroline Hoops das Projekt Klimaoasen vor und zeigen, wie partizipative Klimaanpassung im Stadtgrün funktioniert.

-

-

Baustart für die Renaturierung der Hausbäke im Schlossgarten

25. September 2025- Baublog

Baustart für die Renaturierung der Hausbäke im Schlossgarten

25. September 2025

Parallel zu den Sanierungsarbeiten an den Gräben im Eversten Holz, startet nun am Montag, den 29. September 2025 die Renaturierung der Hausbäke im Schlossgarten. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis Frühjahr/Sommer 2026 andauern.

Warum wird die Hausbäke renaturiert?

Die Hausbäke im Schlossgarten erfüllt die wichtige Funktion der Zu- und Entwässerung. Durch die Renaturierung wird diese Funktion gestärkt, sodass sie bestenfalls die zunehmenden Witterungsextreme wie z.B. Starkregenereignisse im Rahmen des Klimawandels besser abpuffern kann. Maßnahmen an den Ufern und Übergängen zwischen Gewässern wirkt sich zudem positiv auf die Biodiversität aus. Außerdem ist die Hausbäke ein wichtiges Gestaltungselement des als Englischer Garten angelegten Denkmals Schlossgarten. Aus denkmalpflegerischer Sicht trägt die Renaturierung zu einer verbesserten Optik und dem Schutz des historischen Verlaufs dieses prägenden Landschaftselements bei.

Insgesamt dienen alle durchgeführten Maßnahmen dem Wassermanagement, der Biodiversität und dem Denkmalschutz.

Welche Arbeiten werden durchgeführt?

Übersicht aller geplanten Maßnahmen an der Hausbäke im Schlossgarten. Klimaoasen Oldenburg Folgende Maßnahmen sind geplant:

Entfernung der hölzernen Uferbefestigung für naturnahere Ufer und ein höheres Rückhaltevolumen bei Starkregen.

Installation eines Niedrigwasserprofils - d.h. einer Fließrinne an der Gewässersohle, die den historischen Verlauf der Hausbäke vorgibt, damit es zu keiner Verlagerung des Gewässers kommt.

Aushebung und Aufrauung des Gewässerbetts zur Verbesserung der Wasserverteilung, Wasserqualität und Lebensraumqualität.

Entfernung von stauenden Bauwerken und Einbau einer Fischtreppe zwischen Hausbäke und Mühlenhunte, um Wasserlebewesen einen Übergang zwischen Gewässern zu ermöglichen und so die Lebensraumqualität zu verbessern.

Vergrößerung des Durchlassbauwerks im Verbindungsgraben zwischen Mühlenhunte und Hausbäke, um die Passierbarkeit für Wasserlebewesen zu erhöhen.

Aufweitung der Hausbäke im Bereich des Gewächshauses zur Verbesserung des Wasserrückhalts, Kühlung des (Klein-)Klimas und zur Wiederherstellung des historischen Zustands (Denkmalschutz).

Befreiung zugewachsener Uferbereiche von Bewuchs und Renaturierung von Verbindungsgewässern, um die Durchlässigkeit, Fließgeschwindigkeit und Wasserverteilung zu verbessern.

Freilegung eines kleinen Verbindungsgrabens nahe des Teepavillons, was sich positiv auf die Gewässerökologie und den Denkmalschutz auswirkt.

Wie werden die Arbeiten durchgeführt?

Die Arbeiten werden so minimalinvasiv wie möglich ausgeführt, um Beschädigungen gering zu halten.

Die Entfernung der Uferbefestigung und Installation des Niedrigwasserprofils wird vom Wasser aus geschehen. Dafür wird ein Ponton genutzt.

Die Sanierungsarbeiten werden eng begleitet durch eine Boden- und umweltkundliche Baubegleitung (BBB & UBB). Das bedeutet: Fachleute prüfen und überwachen jedes Detail der Arbeiten, damit diese im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen. Ihre Aufgabe ist es, potenzielle Beeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Schadensvermeidung bzw. -minimierung in die Abläufe zu integrieren.

So finden vor jedem neuen Bauabschnitt Begehungen durch Fachleute statt, um anschließend das Vorgehen so anzupassen, dass die Tiere, Pflanzen und Boden möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Dazu gehört:

Baumschutz: Schutz der Wurzelräume, weiter Abstand zu Altbäumen, Stammschutz

Kontrolle auf brütende Vögel & wandernde Amphibien

Materialbewegung nur mit leichten Maschinen oder per Hand

Erhalt von Ufern & Gehölzen

Anpassung von Bauplänen, wenn’s für Tiere oder Böden kritisch wird

Grundsätzlich gilt: Der ökologische Schutz hat Vorrang vor Kostendruck – im Zweifel wird auf kritische Bauabschnitte verzichtet oder eine minimal-invasive Lösung erarbeitet.

Über alle Informationen zu Sperrungen und dem aktuellen Stand der Maßnahme halten wir euch hier auf dem Laufenden:

-

Aktueller Stand: Baumkataster und klimaresiliente Nachbepflanzung

24. September 2025- Baublog

- Update

Aktueller Stand: Baumkataster und klimaresiliente Nachbepflanzung

24. September 2025

Darum geht es

Bisher gab es noch keine Übersicht darüber, wie viele Bäume im Eversten Holz und Schlossgarten stehen und wie ihr Zustand ist. Daher wird im Rahmen von Klimaoasen Oldenburg ein Baumkataster angelegt. Ein Baumkataster erfasst den Standort, die Größe, die Art und den Zustand der Bäume. Auf Basis des Baumkatasters können dann Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden, um Dürreschäden zu beseitigen, Krankheiten einzudämmen und die Verkehrssicherung zu gewährleisten. Diese Bestimmungsgrundlage hat auch einen positiven Effekt für die Zukunft, da dann schneller auf Baumbestandsentwicklungen reagiert und an geeigneten Stellen ausgebessert werden kann.

Unter Einbezug von Denkmalsschutz- und Naturschutzaspekten ist es zudem das Ziel, ein klimaresilientes Nachbepflanzungskonzept für das Eversten Holz zu entwickeln, welches nach Beendigung des Projektes angewendet werden kann. In den Gartendenkmälern wachsen einige Baumarten, die mit den klimatischen Veränderungen, insbesondere der steigenden Trockenheit, schlecht zurecht kommen. Daher müssen klimaresilientere Alternativen gefunden werden, die zukünftig nachgepflanzt werden können, wenn Bäume absterben. Ein Ersatz durch gebietsheimische Arten, die auch vereinbar sind mit dem Gartendenkmalschutz, ist daher wünschenswert und hat auch zum Ziel, die Biodiversität an beiden Orten zu erhöhen. Gerade hier sind Forschungsschwerpunkte der Universität Oldenburg besonders relevant, um geeignete klimaresiliente Alternativen zu bisherigen Lösungen zu finden.

Aktueller Stand

Stand: 24.09.2025

In den vergangenen Jahren haben die Universität Oldenburg und die Jade Hochschule bereits Vorarbeiten für das Baumkataster geleistet. Seit Januar 2025 ist die Firma Treevolution im Eversten Holz tätig und arbeitet an der Erstellung des Baumkatasters. Im Anschluss erfolgte die Erstellung des Baumkatasters für den Schlossgarten. Beide Baumkataster wurden im Herbst 2025 fertiggestellt.

Aktuell wird nun das klimaresiliente Nachbepflanzungkonzept für das Eversten Holz unter Einbezug des Denkmalschutzes und der Forschungsschwerpunkte der Universität Oldenburg entwickelt. Darin werden allgemeine Empfehlungen für geeignete gebietsheimische Baumarten unter Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Nährstoffangebot, Wasserhaushalt und Denkmalschutz ausgesprochen.

Bis Ende 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Ergebnisse des Baumkatasters

Für das Baumkataster wurde eine Übersicht mit Bäumen mehr als 40cm Stammdurchmesser auf 1m Höhe erstellt. Das Augenmerk lag auf Verkehrssicherheit entlang der Wege, daher wurden im Eversten Holz nicht alle Bäume erfasst.

Baumkataster Eversten Holz

Das Eversten Holz ist ein Hallenbaumwald mit wenig Naturverjüngung. Teilweise konnte eine gute Naturverjüngung mit Buchen, Hainbuchen und viel Ahorn beobachtet werden. Auffallend ist die starke Verbreitung von Stechpalmen (Ilex).

Anzahl: Es wurden insgesamt 2.125 Bäume erfasst.

Baumarten: Im Eversten Holz wurden 53 verschiedene Baumarten aus 27 Gattungen nachgewiesen. Die fünf Hauptgattungen sind Hainbuchen (Carpinus), Ahorne (Acer), Buchen (Fagus), Eichen (Quercus), Fichten (Pinacea).

Vitalität: 30% der Bäume weisen keine Schäden auf, 68% sind schwach geschädigt, mit geringfügig verminderter Vitalität und 2% weisen eine deutlich verminderte Vitalität durch starke Schäden auf.

Baumkataster Schlossgarten

Anzahl: Es wurden insgesamt 745 Bäume erfasst.

Baumarten: Im Schlossgarten wurden 64 verschiedene Baumarten aus 37 Gattungen nachgewiesen. Die fünf Hauptgattungen sind Linden (Tilia), Ahorne (Acer), Eichen (Quercus), Buchen (Fagus) und Hainbuchen (Carpinus).

Vitalität: 80% der Bäume weisen keine Schäden auf, 16% sind schwach geschädigt, mit geringfügig verminderter Vitalität und 4% weisen eine deutlich verminderte Vitalität durch starke Schäden auf.

-

Das Eversten Holz ist aufgeblüht

17. September 2025- Update

Das Eversten Holz ist aufgeblüht

17. September 2025

Die unter den Bäumen der Streuobstwiese im Eversten Holz angelegte Blühwiese hat sich gut entwickelt und die Wiese über den Sommer in ein Blütenmeer verwandelt. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt!

Im Juni 2025 wurde die Wiese mit heimischem Regiosaatgut eingesäht. Damit sich die Blühpflanzen dauerhaft gegen das Gras durchsetzen können, muss der Boden gemagert werden - d.h. ihm müssen Nährstoffe entzogen werden. Das erreicht man, indem die Wiese zweimal im Jahr gemäht und das Mahdgut entfernt wird.

Wir sind gespannt, wie sie sich in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Blühwiese im Eversten Holz im September 2025. © Klimaoasen Oldenburg -

Klimaoasen-Maßnahmen in der NATURgewinnt App

18. August 2025- Update

Klimaoasen-Maßnahmen in der NATURgewinnt App

18. August 2025

Unsere fertig umgesetzten Klimaanpassungsmaßnahmen sind nun in der NATURgewinnt App gelistet.

Die Plattform ist entstanden im Rahmen des Projektes N.A.T.U.R. vom Bündnis “Kommunen für biologische Vielfalt” e.V., welches zum Ziel hat, die Bedeutung der Natur im direkten Lebensumfeld der Menschen zu stärken und den Schutz der biologischen Vielfalt in den Kommunen in den Fokus zu rücken.

Anhand unserer Maßnahmen zeigen wir, wie Klimaanpassung im Stadtgrün gelingen kann. So hoffen wir, mit konkreten und übertragbaren Beispielen zum Nachmachen anzuregen und andere Städte und Kommunen auf ihrem Weg zu mehr Klimaresilienz und Biodiversität zu inspirieren.

Wir freuen uns daher sehr, auf immer mehr solcher kommunalen Plattformen Präsenz zeigen zu können.

-

-

Klimaoasen jetzt als Praxisbeispiel auf der EU Mission Implementation Plattform

10. Juli 2025- Update

Klimaoasen jetzt als Praxisbeispiel auf der EU Mission Implementation Plattform

10. Juli 2025

Wir freuen uns riesig: Unser Projekt Klimaoasen ist nun auf der EU Mission Implementation Plattform (MIP4Adapt) als Praxisbeispiel gelistet!

Dort zeigen wir, wie Klimaanpassung in Gartendenkmälern gelingen kann, teilen unsere wichtigsten Learnings und hoffen so mit konkreten und übertragbaren Maßnahmen zum Nachmachen anregen zu können.

Ziel der Plattform ist es, 100 erfolgreiche Klimaanpassungsprojekte aus ganz Europa sichtbar zu machen, um Wissen zugänglich zu machen und Regionen & Kommunen auf ihrem Weg zu mehr Klimaresilienz zu inspirieren. Genau das ist auch ein Ziel von Klimaoasen: Best-Practice-Modelle für klimaresilientes Stadtgrün zu entwickeln, an denen sich andere orientieren können.

-

Ausstellung: Eco Agencies Oldenburg

25. Juni 2025- Interview

Ausstellung: Eco Agencies Oldenburg

25. Juni 2025

Ausstellung "Eco Agencies Oldenburg – Agent:innen, Räume und Netzwerke für die ökologische Wende" im Foyer der Jade Hochschule © Klimaoasen Oldenburg Wie gestalten Frauen und marginalisierte Geschlechter die sozialökologische Transformation in Oldenburg? Wer sind die Agent*innen des Wandels und wie arbeiten Sie? Wie entstehen Räume für echte Transformation? Und welche Netzwerke treiben die sozialökologische Wende in der Stadt voran?

Diesen Fragen widmet sich die Ausstellung “Eco Agencies Oldenburg – Agent:innen, Räume und Netzwerke für die ökologische Wende” im Rahmen des Women in Architecture Festivals 2025 und rückt die oft übersehene, aber bedeutende Rolle von weiblich gelesenen Gestalter*innen in Architektur, Städtebau und Kultur- & Umweltwissenschaften ins Zentrum.

Studierende der Jade Hochschule sprachen dabei mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die den Wandel gestalten - unter anderem auch mit Saskia Benthack als Kunst- und Kulturwissenschaftlerin und ihrer Position als Projektleiterin und Kuratorin von Klimaoasen Oldenburg.

In einem Interview spricht sie über Sichtbarkeit, weibliche Inspiration und die vielfältigen Akteure, die es für den Wandel braucht. Dabei gibt sie Einblicke in ihre Praxis zwischen Stadtraum, Klimaanpassung und Beteiligung aus einer ökofeministischen Perspektive.

Die Ausstellung könnt ihr noch bis zum 29. Juni im Foyer des ZA-Gebäudes Architektur der Jade Hochschule (Ofener Straße 15) besuchen - Schaut doch mal vorbei und entdeckt Perspektiven für eine geschlechtergerechte und nachhaltige Stadtentwicklung!

Das Videointerview mit Saskia Benthack könnt ihr auch hier anschauen.

-

Baustart für die Grabensanierung im Eversten Holz

18. Juni 2025- Baublog

Baustart für die Grabensanierung im Eversten Holz

18. Juni 2025

Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten an den Wegen im Schlossgarten, startet nun am Mittwoch, den 18. Juni 2025 die Grabensanierung im Eversten Holz. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis Oktober 2025 andauern.

Warum werden die Gräben saniert?

Trockenheit, Dürre, Starkregen - Der Klimawandel macht dem Eversten Holz zu schaffen. Historisch bedingt ist das Grabensystem aktuell abfließend konzipiert, d.h. Regenwasser wird aus der Fläche heraus in die Kanalisation geleitet. Für Pflanzen, Tiere und Grundwasser steht es damit nicht mehr zur Verfügung. Durchflüsse unter den Wegen sind stark verstopft und kleinere Gewässer nur bedingt an das Grabennetz angebunden. Regnet es, verteilt sich das Wasser dadurch sehr schlecht im Eversten Holz. Vor allem der Baumbestand leidet unter Trockenheit einerseits und Wurzelfäule durch angestautes Wasser andererseits. Aber auch für Tiere, die im und am Gewässer leben (z.B. Amphibien und Wasserlebewesen) ist dies nicht optimal.

Besonders in Städten ist es wichtig, Flächen zu haben, die Wasser bei Starkregen wie ein Schwamm aufnehmen und es danach langsam wieder abgeben können. Dies verhindert Überschwemmungen und überbrückt Trockenperioden. Diese Funktion als Regenrückhaltefläche wird im Eversten Holz durch die genannten Probleme aktuell nicht ausgenutzt.

Im Rahmen von Klimaoasen Oldenburg sollen die Gräben daher saniert werden, um Regenrückhalt, Wasserverteilung und Grundwasserspeicherung zu verbessern.

Welche Arbeiten werden durchgeführt?

1. Schritt: Aufreinigung und Profilierung

Das Grabennetz besteht aus zwei voneinander unabhängigen Systemen. Diese bleiben bestehen und werden nicht verbunden. Innerhalb beider Systeme wird jedoch die Durchlässigkeit verbessert. Dazu werden die sogenannten Durchlassbauwerke, also Rohre oder andere Durchflüsse unter den Wegen, gereinigt und teilweise vergrößert. Auch die Verbindung des Grabensystems mit der Pferdetränke soll wenn möglich wieder hergestellt werden.

Die Gräben werden zudem ausgehoben und von Biomasse wie z.B. Laub gereinigt.

Diese Maßnahmen sollen die Wasserverteilung verbessern und mehr Regenrückhalt bieten.

2. Schritt: Böschungserhöhung, Einbau von Staustufen und Überlaufbauwerken

Die Grabenböschungen sind teilweise sehr unregelmäßig. Um mehr Wasser fassen zu können, werden sie an manchen Stellen erhöht. Hierfür werden Faschinen zur Uferbefestigung eingesetzt.

Außerdem werden Staustufen eingebaut. Diese sollen einen zu schnellen Abfluss verhindern, sodass das Grabensystem als zusätzlicher Speicher genutzt werden kann und nur noch bei Starkregenereignissen überschüssiges Wasser aus der Fläche herausgeleitet wird.

Im nördlichen Bereich befinden sich zwei Abflüsse, die überschüssiges Wasser aus dem Eversten Holz in die Kanalisation leiten. Hier werden Überlaufbauwerke installiert, über die zukünftig manuell geregelt werden kann, wie viel Wasser in der Fläche gehalten werden soll.

Durch die Verbesserung des Regenrückhalts wird das Eversten Holz so in trockenen Sommern besser mit Wasser versorgt. Durch Versickerung wird zudem das Grundwasser angereichert.

Boden- und umweltkundliche Baubegleitung

Die Sanierungsarbeiten werden eng begleitet durch eine Boden- und umweltkundliche Baubegleitung (BBB & UBB). Das bedeutet: Fachleute prüfen und überwachen jedes Detail der Arbeiten, damit diese im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen. Ihre Aufgabe ist es, potenzielle Beeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Schadensvermeidung bzw. -minimierung in die Abläufe zu integrieren.

So finden vor jedem neuen Bauabschnitt Begehungen durch Fachleute statt, um anschließend das Vorgehen so anzupassen, dass die Tiere, Pflanzen und Boden möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Dazu gehört:

Baumschutz: Schutz der Wurzelräume, weiter Abstand zu Altbäumen, Stammschutz

Kontrolle auf brütende Vögel & wandernde Amphibien

Materialbewegung nur mit leichten Maschinen oder per Hand

Erhalt von Ufern & Gehölzen

Anpassung von Bauplänen, wenn’s für Tiere oder Böden kritisch wird

Grundsätzlich gilt: Der ökologische Schutz hat Vorrang vor Kostendruck – im Zweifel wird auf kritische Bauabschnitte verzichtet oder eine minimal-invasive Lösung erarbeitet.

Über alle Informationen zu Sperrungen und dem aktuellen Stand der Maßnahme halten wir euch hier auf dem Laufenden:

-

Gesucht: Historische Daten zur Orangerie im Schlossgarten

06. Juni 2025- Update

Gesucht: Historische Daten zur Orangerie im Schlossgarten

06. Juni 2025

Im Rahmen des Projekts Klimaoasen Oldenburg wurde in den vergangenen Monaten der Wegeabschnitt im Blumengarten des Schlossgartens saniert. Während der Bauarbeiten wurden unter dem Klinkerpflaster der sogenannten Sitzhalle im Blumengarten historische Mauerreste bzw. Fundamente gefunden.

Diese stammen wahrscheinlich von einer Orangerie, die einst dort gestanden haben soll. Orangerien sind Gewächshäuser, die für die Überwinterung von empfindlichen Pflanzen - vor allem von Zitrusgewächsen (daher der Name) - genutzt wurden.

Mauerreste in der Sitzhalle im Schlossgarten. © Trixi Stalling

Gefundene Mauerreste. © Klimaoasen Oldenburg

Historische Mauerreste bzw. Fundamente der Orangerie. © Klimaoasen Oldenburg →←Die Mauerreste wurden von der archäologischen Abteilung des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege untersucht und dokumentiert, ehe sie – wie in solchen Fällen üblich – überbaut wurden.

Leider liegen keine historischen Bilder und kaum Pläne vor, wie das Bauwerk einmal ausgesehen hat. Deshalb brauchen wir eure Unterstützung!Im Rahmen eines Citizen-Science-Projekts rufen wir alle dazu auf, in privaten Archiven, alten Fotoalben oder familiären Erinnerungen zu stöbern:

Hast du Bilder, Zeichnungen, Pläne, Erinnerungen oder Geschichten zur Orangerie im Schlossgarten Oldenburg?

Dann teile sie mit uns und hilf uns damit weiter, mehr über die Geschichte des Schlossgartens zu erfahren: -

-

Neue Blühwiese für das Eversten Holz

04. Juni 2025- Update

Neue Blühwiese für das Eversten Holz

04. Juni 2025

Frisch eingesäte Blühwiese unter den Bäumen der Streubstwiese im Eversten Holz, im Juni 2025. Foto: Trixi Stalling Unter den Bäumen der Streuobstwiese im Eversten Holz wurde Anfang der Woche eine Blühwiese aus heimischem Regio-Saatgut angelegt – ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt!

Eingesäht wurde Regio-Saatgut für das Ursprungsgebiet I (Nordwestdeutsches Tiefland) für Schmetterlings- und Wildbienensäume und Feuchtwiesen mit 100% Kräutern und Blumen. Es handelt sich dabei um Saatgut heimischer Wildpflanzen, die natürlich in unserer Region vorkommen. Diese Blühpflanzen sind perfekt an den lokalen Boden, das Klima und die Tierwelt angepasst – sie fördern die Artenvielfalt und bieten wichtigen Lebensraum für heimische Insekten wie Wildbienen und Falter.

Nachdem wir die Einsaat auf Grund des viel zu trockenen Frühjahrs schon fast auf den Herbst vertagt, spielt das Wetter nun doch mit und sorgt hoffentlich für ausreichend Regen.

Die Blühwiese wird nicht nur schön anzusehen sein, sondern ist auch der Auftakt zu weiteren Hands-On-Stationen, die dort und an weiteren Stellen im Eversten Holz installiert werden. Diese Stationen sind als Erlebnisstationen oder Aufenthaltskonzepte zu begreifen, welche zu Aktivitäten, zum Verweilen, Entspannen, Spielen oder Genießen einladen. Dies geschieht in einer Atmosphäre, in welcher dem Wald und seinen Bewohner*innen bewusst und auf Augenhöhe begegnet wird.

Die Inhalte der Hands-On Stationen werden aktuell auf Basis von Ergebnissen der partizipativen Nutzungsforschung des Landesmuseums Natur und Mensch, der umweltwissenschaftlichen Begleitforschung der Universität Oldenburg und unter Einbezug von Denkmalschutzkonzepten konzipiert. Ab Frühjahr 2026 sollen sie das Eversten Holz zu einem Ort der Naturerfahrung machen, für Naturprozesse und Klimawandel sensibilisieren und die Verbundenheit von Mensch und Natur fördern.

-

Wegesanierung im Schlossgarten erfolgreich abgeschlossen

04. Juni 2025- Baublog

Wegesanierung im Schlossgarten erfolgreich abgeschlossen

04. Juni 2025

Sanierte Wege im Blumengarten des Schlossgartens. © Quathamer

Einbau der neuen Deckschicht aus Sabalith im März 2025. © Klimaoasen Oldenburg

Sanierungsarbeiten an den Wegen im Blumengarten im Schlossgarten im Februar 2025. © Klimaoasen Oldenburg

Sanierungsarbeiten an den Wegen im Blumengarten im Schlossgarten im Februar 2025. © Klimaoasen Oldenburg

Sanierungsarbeiten an den Wegen im Blumengarten im Schlossgarten im Februar 2025. © Klimaoasen Oldenburg

Sanierungsarbeiten an den Wegen im Blumengarten im Schlossgarten im Januar 2025. © Klimaoasen Oldenburg

Sanierungsarbeiten an den Wegen im Blumengarten im Schlossgarten im September 2024. © Klimaoasen Oldenburg →←Mit der Sanierung der Wege im Schlossgarten konnte die zweite bauliche Klimaanpassungsmaßnahme erfolgreich abgeschlossen werden. Beendet wurden die Bauarbeiten bereits im April 2025. Danach blieb der Blumengarten für eine leichtere Bewässerung der Wege und des neu gesäten Rasens noch mehrere Wochen gesperrt. Zu Pfingsten ist es nun so weit und der Blumengarten wird wieder geöffnet.

Saniert wurde im Rahmen des Projektes Klimaoasen der Wegabschnitt im Blumengarten. Im Rahmen der Sanierungen wurden Stolperfallen beseitigt und die Barrierefreiheit verbessert. Verwendet wird als Wegebelag dabei der wasserdurchlässige Baustoff Sabalith, mit dem in den vergangenen Jahren bereits viele Wege im Schlossgarten versehen wurden. Durch diesen nachhaltigen Belag wird die Kanalisation entlastet, Grundwasser kann sich neu bilden und das bodennahe Kleinklima wird verbessert. Die wassergebundenen Wegedecken heizen sich bei starker Sonneneinstrahlung nicht auf, sondern kühlen durch die Verdunstung des gespeicherten Wassers die Umgebung. So können zum Beispiel Kleintiere und Insekten auch an heißen Sommertagen die Wege leichter überqueren.

Im Zuge der Arbeiten wurden zudem Anpassungen am Wegeverlauf und Pflasterungen vorgenommen, um die historische Ästhetik wieder herzustellen:

Neben dem aktuell vorhandenen Weg, welcher den Blumengarten in zwei Teile teilt, gab es dort früher einen weiteren Weg, der über die westliche Rasenfläche verlief. Der Blumengarten war damit fast symmetrisch angelegt. Um den historischen Zustand wieder herzustellen, wurde dieser Weg entsprechend historischer Pläne rekonstruiert und der aktuell vorhandene Weg leicht in seinem Verlauf verändert.

Zusätzlich sind am östlichen Rand des Blumengartens gepflasterte Sitzplätze entstanden. Auch diese entsprechen dem historischen Vorbild und bieten künftig eine schattige Alternative zu den in der prallen Sonne liegenden Sitzplätzen entlang des Tropenhauses.

Die Pflasterung in der offenen Sitzhalle wurde erneuert und im ursprünglichen Verlegemuster verlegt. Auch dies zahlt in den Denkmalschutz ein.So geht es weiter

Ab Sommer 2025 folgt die Sanierung des Grabensystems im Eversten Holz, um den Wasserhaushalt des Stadtwaldes zu verbessern.

-

Projekt-Verlängerung sichert nachhaltige Umsetzung

06. Februar 2025- Update

- Baublog

Projekt-Verlängerung sichert nachhaltige Umsetzung

06. Februar 2025

Das Projekt Klimaoasen Oldenburg wird bis Ende 2026 verlängert. Diese strategische Entscheidung ermöglicht eine gestaffelte und kosteneffiziente Umsetzung der geplanten Maßnahmen und sichert damit die langfristige Qualität und Nachhaltigkeit des Projekts.

Bauliche Maßnahmen für eine klimaresiliente Zukunft

Bereits in den vergangenen Jahren wurden bedeutende Fortschritte erzielt: Mit der Entschlammung der Pferdetränke wurde eine zentrale bauliche Maßnahme erfolgreich umgesetzt, die zur ökologischen Stabilisierung des Eversten Holzes beiträgt. Gleichzeitig konnten Planungsfirmen für alle weiteren Bauprojekte beauftragt werden. Die verlängerte Projektlaufzeit stellt nun sicher, dass alle Maßnahmen unter optimalen Bedingungen realisiert werden – mit klarem Fokus auf Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und konzeptionellen Erneuerungen.

Projektverlängerung als strategischer Vorteil

Während der Umsetzung traten immer wieder unerwartete Herausforderungen auf: Kampfmittelfunde während der Entschlammungsarbeiten führten zu Mehrkosten, die durch Umschichtungen innerhalb des Budgets der konzeptionellen Maßnahmen aufgefangen werden mussten. Auch ausbleibende Rückmeldungen von Baufirmen auf den Vergabeplattformen wurden zum Problem. Um zeitliche Engpässe zu vermeiden und eine hohe Qualität der Maßnahmen zu gewährleisten, wurde das Projekt nun kostenneutral bis zum 31.12.2026 verlängert und gestaffelt fortgeführt:

Die Wegesanierung im Schlossgarten hat bereits begonnen, als nächstes folgt die Grabensanierung im Eversten Holz ab voraussichtlich Frühjahr 2025. Nach Abschluss dieser Maßnahmen werden dann die Renaturierungsarbeiten an der Hausbäke im Schlossgarten und die Wegesanierungen im Eversten Holz ab Sommer 2025 fokussiert. Hierbei spielen bautechnische sowie naturschutzfachliche Gründe eine Rolle: Zum einen darf der Untergrund für die baulichen Arbeiten nicht zu nass sein, damit er tragfähig für die eingesetzten Bagger ist. Zum anderen müssen für die baulichen Arbeiten an der Hausbäke Amphibienschutzzeiten eingehalten werden. Beides führt dazu, dass als sinnvollste Umsetzungszeit daher der Sommer/Spätsommer genutzt werden sollte. Details dazu haben wir hier erläutert.

Die noch ausstehenden Maßnahmen werden also sukzessive ausgeschrieben, um Marktentwicklungen bestmöglich zu nutzen und auf Basis geeigneter Jahreszeiten und Kostensicherheit zu agieren. Die Verzögerung ermöglicht also eine präzisere Kalkulation und bewirkt zudem, dass bauliche und nicht-bauliche Maßnahmen gezielt aufeinander abgestimmt werden, um maximale Wirkung zu erzielen. Dies betrifft zum Beispiel die Umsetzung der Hands-On Stationen im Eversten Holz, deren Entwicklung bereits im Herbst 2024 gestartet ist. Ebenso wird mehr Zeit für die umfassende Konzeption der geplanten Ausstellung und Tagung im letzten Projektjahr gewonnen, welche nun mit minimalem Budget realisiert werden müssen.

Alle Informationen zum zeitlichen Ablauf der geplanten Maßnahmen finden sich hier.

Ein Vorzeigeprojekt für die Zukunft

Die verlängerte Laufzeit ist eine Chance, das Projekt noch umfassender und nachhaltiger zu gestalten. Durch die enge Verknüpfung von Bau, Forschung und Konzeption bleibt Klimaoasen Oldenburg ein zukunftsweisendes Modell für den Umgang mit Klimawandel in urbanen Räumen.

-

Veranstaltungen 2025

05. Februar 2025- Update

Veranstaltungen 2025

05. Februar 2025

Neben den baulichen Klimaanpassungsmaßnahmen bleibt der partizipative Charakter von Klimaoasen auch in 2025 ein zentraler Baustein des Projektes.

Round Table

Die Klimaoasen-Round Tables bieten weiterhin detaillierte Einblicke in den Projektfortschritt und Raum für Austausch. Die neuen Termine für 2025 finden sich hier.

Führungen, Workshops & Co.

Die Klimaoasen-Führungen werden aktuell in das Angebot des Landesmuseums Natur und Mensch integriert, um das Thema Klimawandel und Klimaanpassung in einem übergreifenden und fortlaufenden Format zu vermitteln. Wir werden euch über die neuen Angebote auf dem Laufenden halten. Hier kommt ihr zum Veranstaltungsangebot des Landesmuseums Natur und Mensch.

Kurzfristig können ergänzend spezielle Klimaoasen-Events oder Führungen zu spezifischen Maßnahmen, wie etwa zur klimaresilienten Nachbepflanzung, angeboten werden.

Schaut also immer mal wieder vorbei, folgt uns auf Instagram oder abonniert unseren Newsletter (s. unten).

-

-

Forschungs-kooperation mit Projekt NaTaN

06. Januar 2025- Update

Forschungs-kooperation mit Projekt NaTaN

06. Januar 2025

Der Klimawandel ist längst für uns in der Natur sichtbar. Wie nehmen ihn Bürger*innen wahr? Welche lokalen Erfahrungen haben sie mit der Klimakrise? Kimageschichten aus der Bevölkerung zu sammeln, darum geht es im Projekt „Naturkulturelle Transformation in Niedersachsen. Gesellschaftliche Narrative und Bürger*innengeschichte im Dialog” (NaTaN) der Universität Vechta.

Durch eine Forschungskooperation mit dem Projekt, ist ein produktiver wissenschaftlicher Dialog zu empirischer Forschung mit Menschen in Zeiten der Krisenpermanenz entstanden. Dieser wird sich voraussichtlich auch in konkreten Exponaten innerhalb der geplanten Ausstellung widerspiegeln.

-

Jahresrückblick 2024

18. Dezember 2024- Update

Jahresrückblick 2024

18. Dezember 2024

Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Klimaoasen-Jahr!

Das dritte Klimaoasen Projektjahr geht zuende und wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr. 2023 war geprägt von einer beeindruckenden Vielfalt an Veranstaltungen, dem Aufbau einer starken Community, der systematischen Erhebung von Nutzungsdaten und dem Bilden der baulichen Grundlage für die Umsetzung geplanter baulicher Klimaanpassungsmaßnahmen. Mit diesen wichtigen Grundlagen setzten wir 2024, im dritten Projektjahr, auf die gezielte Weiterentwicklung: Die Auswertung der Ergebnisse aus der kulturwissenschaftlichen Begleitforschung und die Umsetzung baulicher Klimaanpassungsmaßnahmen standen im Fokus. Begleitet wurde dies von umweltwissenschaftlicher Forschung der Universität Oldenburg, spannenden Führungen, lebendigen Round-Table-Diskussionen und aktuellen Informationen über den Projektfortschritt.

Mentale Klimaanpassung – ein Schlüssel für Zukunftsdenken

Die kulturwissenschaftliche Begleitforschung des Landesmuseums Natur und Mensch erreichte 2024 einen zentralen Meilenstein: Die Datenerhebung wurde erfolgreich abgeschlossen, die Bürger*innenbeteiligung ausgewertet und daraus wichtige Impulse für die weitere Entwicklung des Eversten Holzes gewonnen. Rund 750 Teilnehmende äußerten zwischen 2022 und 2024 ihre Perspektiven und Wünsche.

Erhebung von Nutzungsdaten Daten im Rahmen verschiedener Infoveranstaltungen. © Klimaoasen Oldenburg

Erhebung kulturwissenschaftlicher Daten im Rahmen des Klimaoasen-Labors in 2023. © Klimaoasen Oldenburg

Erhebung von Nutzungsdaten über eine Online-Umfrage. © Klimaoasen Oldenburg

Erhebung kulturwissenschaftlicher Daten im Rahmen des Klimaoasen-Labors in 2023. © Klimaoasen Oldenburg

Erhebung kulturwissenschaftlicher Daten im Rahmen des Klimaoasen-Labors in 2023. © Klimaoasen Oldenburg →←Die wissenschaftliche Analyse führte zu vier zentralen Kategorien, die den Fokus der Hands-on-Stationen prägen:

Verweilen & Kommunikation: Ein starker Wunsch nach Treffpunkten und Aufenthaltsbereichen in naturnaher Umgebung.

Natur, Entspannung & Ausruhen: Erholung und Ruhe in der Natur erleben – mit Rückzugsorten und Angeboten wie Barfußpfaden.

Spiel, Spaß & Bewegung: Aktivität in der Natur ermöglichen, mit Bewegungsmöglichkeiten und generationsübergreifenden Angeboten.

Verantwortung & Motivation: Sensibilisierung für Klimawandel und Naturschutz, Wissensvermittlung und barrierefreie Zugänge schaffen.

Um die Ergebnisse greifbar zu machen, wurde der Partizipations- und Forschungsprozess durch eine Künstlerin visualisiert und ausführlich erläutert. Die Erkenntnisse fließen direkt in die Entwicklung der Hands-On Stationen ein, deren Konzeption bereits begonnen hat.

Interner Workshop zur Entwicklung der Hands-on Stationen im Eversten Holz. Grundlage bilden die umweltwissenschaftliche Begleitforschung der Universität Oldenburg und die Ergebnisse der kulturwissenschaftlichen Begleitforschung des Landesmuseums Natur und Mensch. © Klimaoasen Oldenburg Umweltwissenschaftliche Begleitung – wichtige Erkenntnisse

Die umweltwissenschaftliche Begleitforschung lieferte 2024 wertvolle Ergebnisse bezüglich des Waldunterwuchses, der Vielfalt an Boden-Pilzen sowie des Zustands der Waldränder. Diese bilden eine Grundlage für nachhaltige Maßnahmen und werden zukünftig in die Pflege des Eversten Holzes, die Planung von Resilienzmaßnahmen und die Wissensvermittlung in den Hands-On Stationen eingebracht.

Pflanzung von u.a. Buschwindröschen im Eversten Holz zu Forschungszwecken im Rahmen der umweltwissenschaflichen Begleitforschung der Universität Oldenburg. © Klimaoasen Oldenburg Bauliche Klimaanpassung - sichtbare Fortschritte

Entschlammung der Pferdetränke: Dank eines vorzeitigen Baubeginns konnten wir im März 2024 die erste bauliche Klimaanpassungsmaßnahme erfolgreich abschließen: Die Entschlammung der Pferdetränke im Eversten Holz! Um die Nährstoffbelastung des Gewässers zu reduzieren, eine erneute Verschlammung zu verhindern und die Schadstoffbelastung durch die nahe Straße zu minimieren, wurden die Ufer durch die Universität Oldenburg naturnah mit heimischen Pflanzen bepflanzt. Diese sorgen nicht nur für eine natürlichere Ufergestaltung, sondern reduzieren auch den Laubeinfall. Zusätzlich wurden vier Teichinseln in die freie Wasserfläche eingebracht, um die Wasserqualität nachhaltig zu verbessern. Ein kontinuierliches Monitoring der Universität Oldenburg begleitet diese Maßnahmen, um ihren Erfolg langfristig sicherzustellen.

Erfolgreich entschlammte Pferdetränke mit naturnaher Uferbepflanzung und Teichinseln. © Klimaoasen Oldenburg

Entschlammungsarbeiten an der Pferdetränke im Eversten Holz. © Klimaoasen Oldenburg

Entschlammung der Pferdetränke. © Klimaoasen Oldenburg →←Neue Meilensteine: Mit der Bewilligung der Bauunterlage wurden 2024 weitere wichtige Maßnahmen vorangetrieben: Die Wegesanierung im Schlossgarten begann, die Arbeiten für die Baumkataster und ein klimaresilientes Nachbepflanzungskonzept sind gestartet und die Sanierung des Grabensystems im Eversten Holz wurde beauftragt.

Optimistisch ins neue Jahr

2025 stehen weitere zentrale Maßnahmen an: Die Ertüchtigung von Lebensräumen, die Konzepterstellung für eine klimaresilienter Nachbepflanzung sowie die Renaturierung der Hausbäke im Schlossgarten. Gemeinsam leisten diese Maßnahmen einen entscheidenden Beitrag zur ökologischen Vielfalt und Klimaresilienz der Gartendenkmäler.

Dank eures Engagements und der guten Zusammenarbeit haben wir 2024 viel erreicht. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, haben wir eine kostenneutrale Verlängerung des Projekts bis Ende 2026 beantragt. Wir freuen uns darauf, im neuen Jahr die begonnenen Maßnahmen weiterzuführen und mit euch neue Ideen zu verwirklichen.

Frohe Feiertage und bis 2025!

Wir wünschen euch eine wunderbare freie Zeit, einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns darauf, im kommenden Jahr wieder gemeinsam mit euch durchzustarten!

-

Konzeption der Hands-on Stationen ist gestartet

17. Dezember 2024- Update

Konzeption der Hands-on Stationen ist gestartet

17. Dezember 2024

Gemeinsames Arbeiten an inhaltlichen Themen mit verschiedenen Akteur*innen (Klimaoasen-Team, Universität Oldenburg, Schlossgartenleitung, Landesmuseum Natur und Mensch)

Einführung in Gartendenkmalpflege durch Katharina Knapik und Janine Teßmer vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. © Klimaoasen Oldenburg

Vorstellung der Grundlagen und erster Konzepte durch Eva Kirschenmann vom Gestaltungskollektiv © Klimaoasen Oldenburg

Vorstellung erster Konzepte durch Johannes Ellmer des Gestaltungskollektivs © Klimaoasen Oldenburg →←Zusammen mit unserem innovativen Gestaltungskollektiv (bestehend aus dem Designbüro Hellllo, der Agentur für Ökologie und Kommunikation Ecolo, dem Designstudio Klaasseekamp und dem Studio what if) sind wir in die Konzeption der geplanten Hands-on Stationen und des neuen Leitsystems im Eversten Holz gestartet.

In sehr produktiven internen Workshops haben wir die Köpfe rauchen lassen, uns über die Ökologie und Besonderheiten des Eversten Holzes ausgetauscht, Themen gewälzt, Forschungsergebnisse besprochen und Verknüpfungen erarbeitet. Es gab eine Einführung in relevante Denkmalschutzthemen durch das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege. Denn das Thema spielt in einem Gartendenkmal wie dem Eversten Holz eine große Rolle und muss bei der Konzeption ständig mitgedacht werden. Aber auch baurechtliche und organisatorische Grundlagen wurden geklärt.

Im nächsten Schritt entstehen daraus in enger Zusammenarbeit die ersten Entwürfe.

Die Hands-on Stationen sind als dezente und natürliche Erlebnisstationen oder Aufenthaltskonzepte zu verstehen. Konzipiert an der Schnittstelle zwischen menschlichen Aufenthalts- und Erholungsbedürfnissen (also den Ergebnissen der kulturwissenschaftlichen Begleitforschung) sowie ökologischen Bedürfnissen, sollen sie über die Bedeutung von Stadtgrün, für Naturprozesse sowie Klimawandel sensibilisieren und Interesse bei den Besuchenden wecken. Und das im bestmöglichen Einklang mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der individuellen Besucher*innen vor Ort, welche im Rahmen der kulturwissenschaftlichen Begleitforschung ermittelt wurden.

-

Wie entwickelt sich die Wasserqualität der Pferdetränke?

12. Dezember 2024- Update

Wie entwickelt sich die Wasserqualität der Pferdetränke?

12. Dezember 2024

Nach der Entschlammung der Pferdetränke wird die Wasserqualität des Gewässers regelmäßig von der Universität Oldenburg untersucht. So wird geprüft, ob die Maßnahme sowie die Uferbepflanzung und die Teichinseln Wirkung zeigen und sich die Wasserqualität und damit die Qualität der Pferdetränke als Lebensraum langfristig verbessert.

Das sind die aktuellen Ergebnisse:

Der Nitratgehalt und der pH-Wert liegen in einem guten Bereich. Der Nitritgehalt ist leicht erhöht.

Anhand der Konzentration von Nitrat und Nitrit lässt sich die Nährstoffbelastung von Gewässern ablesen. Ein zu hoher Gehalt fördert das Pflanzen- und Algenwachstum und kann zum “Umkippen” von Gewässern führen. Leicht erhöhte Nitritwerte sind aufgrund des hohen Laubeintrags bei einem Waldweiher wie der Pferdetränke jedoch normal. Durch die Entfernung der Wasserlinsen (Entengrütze) wird sich dies hoffentlich weiter stabilisieren.

Auch die Pflanzungen wurden kontrolliert: Die Seggen, die als Laubfilter am Ufer entlang der Straße gesetzt wurden, scheinen sich gut zu entwickeln. An anderen Stellen am Ufer wurde mit einigen Seggen nachgebessert.

-

-

Maßnahme „Renaturierung der Hausbäke“ verschiebt sich ins nächste Jahr

04. Dezember 2024- Baublog

Maßnahme „Renaturierung der Hausbäke“ verschiebt sich ins nächste Jahr

04. Dezember 2024

Der Baubeginn für die Renaturierung der Hausbäke im Rahmen des Projektes Klimaoasen wird aufgrund unterschiedlicher Herausforderungen, die sowohl bauliche als auch finanzielle Aspekte betreffen, auf das kommende Jahr verschoben. Nachfolgend werden die Gründe für diese Entscheidung detailliert erläutert.

1. Ausbleibende Rückmeldungen auf Ausschreibungen

Die Durchführung baulicher Maßnahmen im Projekt Klimaoasen wurde bereits von den relevanten Behörden genehmigt und die Planung schreitet voran. Um bauliche Maßnahmen durchführen zu können, müssen diese auf Vergabeplattformen ausgeschrieben werden, damit sich ausführende Dienstleistungsfirmen bewerben können. Bei der Maßnahme „Renaturierung der Hausbäke“ musste der geplante Baubeginn bereits immer weiter nach hinten verschoben werden, da kein Wettbewerb hinsichtlich der Ausschreibung auf den Vergabeplattformen zu Stande kam.

Ein Ausbleiben von Rückmeldungen auf Ausschreibungen ist zum Teil auf den anhaltenden Fachkräftemangel in der Garten- und Landschaftsbau-Branche zurückzuführen. Viele Unternehmen sind aufgrund des begrenzten Angebots an qualifizierten Fachkräften überlastet und können nicht alle Aufträge annehmen. Die hohe Nachfrage nach Grünflächen und nachhaltiger Stadtgestaltung, gepaart mit den komplexen Anforderungen an die ökologisch-nachhaltige Ausführung der Maßnahmen - welche spezialisiertes Wissen sowie mehr Zeit und Ressourcen für die Planung erfordern - führt dazu, dass weniger bis keine Angebote abgegeben werden. Hinzu kommen Lieferengpässe, Preissteigerungen und Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung, welche sich direkt auf die Verfügbarkeit von Dienstleistungen in der Garten- und Landschaftsplanung auswirken.

Es ist geplant, die Maßnahme „Renaturierung der Hausbäke“ im Frühjahr 2025 erneut auszuschreiben.

2. Naturschutzfachliche Gründe

Für die baulichen Arbeiten an der Hausbäke müssen Amphibienschutzzeiten eingehalten werden. Von der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Oldenburg wird als ökologisch sinnvollste Umsetzungszeit daher der Spätsommer vorgeschlagen.

3. Bautechnische Gründe

Für die baulichen Arbeiten kommen Bagger zum Einsatz. Der Untergrund darf dafür nicht zu nass sein, damit er tragfähig ist. Aus bautechnischen Gründen wird eine Umsetzung daher ab Juni angeraten.

Aus den genannten Gründen wird die Maßnahme im Frühjahr 2025 erneut für eine Umsetzung ab Sommer ausgeschrieben. Eine kostenneutrale Verlängerung des Projektes bis Ende 2026 wurde parallel beantragt, um zeitliche Engpässe zu umgehen.

-

Klimaoasen als Beispiel für kommunalen Klimaschutz bei GovShare

26. November 2024- Update

Klimaoasen als Beispiel für kommunalen Klimaschutz bei GovShare

26. November 2024

Das Projekt Klimaoasen ist jetzt als Praxisbeispiel für kommunale Klimaanpassung mit einem Projektsteckbrief auf der Online-Plattform GovShare gelistet.

Die Plattform stellt unterschiedliche Maßnahmen für Klimaschutz- und Klimaanpassung in Kommunen vor, jeweils unterfüttert mit vielen Praxisbeispielen, welche ihre Erfahrungen und Learnings zur Verfügung stellen.

Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch Teil davon ist. Denn ein wesentliches Ziel von Klimaoasen ist es auch, Best Practice Modelle für die Steigerung der Klimaresilienz von Stadtgrün zu entwickeln, an denen sich andere Städte und Kommunen orientieren können.

-

Vermessungen im Schlossgarten

08. November 2024- Update

Vermessungen im Schlossgarten

08. November 2024

Vermessungsarbeiten im Schlossgarten durch Studierende der Jade Hochschule. Foto: Klimaoasen Oldenburg Studierende des Studiengangs “Angewandte Geodäsie” der Jade Hochschule in Oldenburg unterstützen das Projekt Klimaoasen Oldenburg auch in diesem Jahr mit Vermessungsarbeiten: Aktuell werden die Bäume in einem weiteren Teil des Schlossgartens vermessen und zusätzlich auch topographische Daten (Gräben, Wege etc.) erhoben.

Diese Daten liefern Vorarbeit für die Erstellung des Baumkatasters und weitere Planungen im Schlossgarten.

-

Baumkataster und Konzept für klimaresiliente Nachbepflanzung starten

30. Oktober 2024- Update

Baumkataster und Konzept für klimaresiliente Nachbepflanzung starten

30. Oktober 2024

Die Arbeiten zur Erstellung von Baumkatastern und klimaresiliententen Nachbeflanzungskonzepten für den Schlossgarten und das Eversten Holz starten noch Ende des Jahres.

Darum geht es

Bisher gab es noch keine Übersicht darüber, wie viele Bäume im Eversten Holz und Schlossgarten stehen und wie ihr Zustand ist. Daher wird im Rahmen von Klimaoasen Oldenburg ein Baumkataster angelegt. Ein Baumkataster erfasst den Standort, die Größe, die Art und den Zustand der Bäume. Auf Basis des Baumkatasters können dann Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden, um Dürreschäden zu beseitigen, Krankheiten einzudämmen und die Verkehrssicherung zu gewährleisten. Diese Bestimmungsgrundlage hat auch einen positiven Effekt für die Zukunft, da dann schneller auf Baumbestandsentwicklungen reagiert und an geeigneten Stellen ausgebessert werden kann.

Unter Einbezug von Denkmalsschutz- und Naturschutzaspekten ist es zudem das Ziel, ein klimaresilientes Nachbepflanzungskonzept zu entwickeln, welches nach Beendigung des Projektes angewendet werden kann. Im Schlossgarten und Eversten Holz wachsen einige Baumarten, die mit den klimatischen Veränderungen, insbesondere der steigenden Trockenheit, schlecht zurecht kommen. Daher müssen klimaresilientere Alternativen gefunden werden, die zukünftig nachgepflanzt werden können, wenn Bäume absterben. Ein Ersatz durch gebietsheimische Arten, die auch vereinbar sind mit dem Gartendenkmalschutz, ist daher wünschenswert und hat auch zum Ziel, die Biodiversität an beiden Orten zu erhöhen. Gerade hier sind Forschungsschwerpunkte der Universität Oldenburg besonders relevant, um geeignete klimaresiliente Alternativen zu bisherigen Lösungen zu finden.

Start im Dezember/Januar

Nachdem die Universität Oldenburg und die Jade Hochschule bereits Vorarbeiten für das Baumkataster geleistet haben, startet ab Dezember/Januar die Firma Treevolution mit dem Erstellen des Baumkatasters für das Eversten Holz. Dies wird etwa drei Monate in Anspruch nehmen. Anschließend wird das klimaresiliente Nachbepflanzungkonzept unter Einbezug des Denkmalschutzes und der Forschungsschwerpunkte der Universität Oldenburg entwickelt. Danach folgt die Erstellung eines Baumkatasters und Nachbepflanzungskonzeptes für den Schlossgarten. Bis Ende 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

-

-

Baubeginn für die Wegesanierung im Schlossgarten

03. September 2024- Baublog

Baubeginn für die Wegesanierung im Schlossgarten

03. September 2024

Im Projekt Klimaoasen Oldenburg wurde mit der Bewilligung der Bauunterlage durch den Fördermittelgeber, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), ein neuer Meilenstein für die Umsetzung der baulichen Klimaanpassungsmaßnahmen erreicht. Damit geht es nun mit großen Schritten in Richtung Umsetzung der nächsten baulichen Anpassungsmaßnahmen.

Als nächste Maßnahme startet am Donnerstag, den 05. September 2024 die Sanierung der Wege im Schlossgarten. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich im Februar 2025 beendet. Saniert wird im Rahmen des Projektes Klimaoasen ausschließlich der Wegabschnitt im Blumengarten.

Im Rahmen von Klimaoasen Oldenburg werden die Wege im Blumengarten saniert. Foto: Klimaoasen Oldenburg. Im Rahmen der Sanierungen werden Stolperfallen beseitigt und die Barrierefreiheit verbessert. Verwendet wird als Wegebelag dabei der wasserdurchlässige Baustoff Sabalith, mit dem in den vergangenen Jahren bereits viele Wege im Schlossgarten versehen wurden. Durch die Verwendung dieses nachhaltigen Belags wird die Kanalisation entlastet, Grundwasser kann sich neu bilden und das bodennahe Kleinklima wird verbessert. Die wassergebundenen Wegedecken heizen sich bei starker Sonneneinstrahlung nicht auf, sondern kühlen durch die Verdunstung des gespeicherten Wassers die Umgebung. So können zum Beispiel Kleintiere und Insekten auch an heißen Sommertagen die Wege leichter überqueren.

Über alle Informationen zu Sperrungen und dem aktuellen Stand der Maßnahme halten wir euch hier auf dem Laufenden:

-

Ein neuer Meilenstein ist erreicht! - Aktueller Stand der Maßnahmen

02. September 2024- Baublog

Ein neuer Meilenstein ist erreicht! - Aktueller Stand der Maßnahmen

02. September 2024

Hinsichtlich der Umsetzung der baulichen Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts Klimaoasen, wurde ein neuer Meilenstein erreicht: Die Bauunterlage wurde erfolgreich genehmigt! Damit geht es nun in die Detailplanung der Maßnahmen und folglich mit großen Schritten in Richtung Umsetzung der nächsten Maßnahmen.

Bei Planungsverfahren erscheint es oft so „als würde da ja gar nichts passieren, dabei rennt doch die Zeit davon“, sodass in der Bevölkerung schnell eine gewisse Ungeduld entsteht. Dabei erfordern entsprechende Förderprojekte des Bundes von der Planung bis zur Umsetzung der Maßnahmen erstmal viel Bürokratie und Planungsleistung im Hintergrund, um überhaupt eine ausreichend detaillierte Planung vorliegen zu haben und umsetzen zu können. Bevor wir auf den aktuellen Planungsstand eingehen, möchten wir daher zunächst den grundsätzlichen Ablauf entsprechender Planungsverfahren von der Planung bis zur Umsetzung der Maßnahmen erläutern.Grundsätzliches zum Ablauf entsprechender förderrechtlicher Planungsverfahren: Von der Beantragung, über die Planung, bis zur Umsetzung der baulichen Anpassungsmaßnahmen müssen unterschiedliche sogenannte Leistungsphasen durchlaufen werden - von Phase zu Phase wird die Planung immer detaillierter und die Kostenkalkulation konkreter. Die Projektleitung von Klimaoasen Oldenburg ist angesiedelt beim Landesmuseum Natur und Mensch. Gesteuert wird der Planungsprozess der baulichen Klimaanpassungsmaßnahmen jedoch durch das Staatliche Baumanagement Region Nord-West.

Leistungsphasen in förderrechtlichen Planungsverfahren. Grafik: Klimaoasen Oldenburg. Planungsverlauf der baulichen Maßnahmen von 2022 bis heute:

In 2022 lag der Fokus zunächst auf dem Bilden von Strukturen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Baumanagement. Anfang 2023 wurde das Projekt kostenneutral um ein Jahr verlängert (bis 31.12.2025). Ab Januar 2023 wurden Begehungen in den Liegenschaften durchgeführt (Phase 1) sowie die Planungsleistungen für die Freiraumplanungen ausgeschrieben und an entsprechende Planungsbüros vergeben (Phase 2). Ab Sommer 2023 wurden von den Planungsbüros Fachplanungen, erste Kostenkalkulationen und Terminpläne vorgelegt (Phase 2-3).